cosmos flavor より

今西進化論へ論を進める前に、現在進化仮説の中で最も信奉されているダーウィニズムについて考えてみたいと思います。

今西錦司はダーウィン(1809〜82)が進化を生物の個体差に着目してその論を展開させたことに対し、執拗に砲火を浴びせます。今西の目には、種社会を構成する個体は、生物全体社会の存続のために、どれをとっても同じものと映っていたため、個体レベルでは個体差を認めていたものの、個体差からでは(大)進化を説明できないと考えました。今西進化論の紹介の前に、今西氏によるダーウィニズム批判を紹介します。それにはまずダーウィニズムとは何であったのかということが問題となるでしょう。

1.ダーウィン論の背景

不変説

ダーウィン論の時代背景に描き忘れることのできない背景は、当時(ひろく18世紀から19世紀)の一般の人々のあいだでは、まだ旧約聖書の「創世記」にある創造説が信じられていたということです。ダーウィンも、カーライルの副監督であったペイリー(1743〜1805)の「自然神学」という神学に基づいた自然論を学んでいます。

現在となっては、生物が変わることも、大陸も変化してきたことも当然のこととして学んでいます。また東洋では、以前より一切が変化変転していくことを真理として受け入れてきました。ギリシャやローマ時代にも、万物は移り変わる、といったヘラクレイトスやルクレーティウスなどの哲学者はおり、17世紀のロバート・フック(1635-1703)など、変動的な自然観をもった知識人たちはおりました。しかし当時の多くの西洋人は、神がつくられたものは完全であり不変である、といったキリスト教神学の思考枠から自由になることは困難だったのです。

天体の運行などで近代科学に権威の座を追い立てられた神学が最後の砦として生物や地質学を選んだのでしょうか、「自然が神の叡智と慈愛から生まれでた完成品であること」より、神の恩寵を説いていたのです。これは一面の真理です。そして現在の視点においては、自然は細かいところでは変化していますが、半面不変的で完成されているようにも見ることができます。

二名法を設立したリンネ(1707-78)が、種を分類しその不変性を確固なものとして発表したように、種の不変性は現在の生き物を見ている限り確かに見えるのです。逆に言えば、この種というものの確立があいまいであった東洋に、進化という概念が確立しえなかったのだということができます。

西洋文明に生物種の不変説(イデア論も大きく影響したでしょう)があったことが、進化論が打ち立てられる背景となっており、これと並行して、対立するような知識が集積してきました。多様な種と化石の知識です。

標本と化石

人類の知的関心が高まるにつれ合理的精神による自然の解明とともに、各地の数多くの生物標本、化石が目の前に積み上げられてゆきます。西欧人の世界が広まるにつれ、様々な国々の生き物の収集が一種の流行となりました。大航海時代を経て、博物学の気運が高まるにつれ、各地の様々な生き物達を目にしたヨーロッパの人々は、さて神がこれほど多くの生物を創生期に創られたのだろうか、これほどのつがいが、ノアの箱船に搭乗したのだろうかと疑問をもったに違いありません。また、大量の化石が収集されるに及んで、「化石とは自然のてなぐさみによって石材が生物に似せられて自然にできた」という考えが持ちこたえられなくなり、現存する生物以前の多くの生き物の生存の証と考えられるようになりました。

教会では世界創造の年として紀元前四千四年という年代が考えられていたように、当時はまだ地球の年齢は朝靄の彼方にあって、歴史という考えが非常に短い時間の中にあったために、確証的なことはなにもいえない状況だったのです。

ダーウィン以前の西洋の知識人達は、この聖書より類推されたキリスト教神学的価値観と、生物種の多様性という事実のギャップを、どうにか説明したいといった思想的潮流の中にありました。中世の人たちであったなら、数多くの標本や化石をみている自分の目をうたがい、神父の言葉に従ったでありましょう。しかし時代は近代の「自然の光」に包まれていたのです。

ダーウィン登場

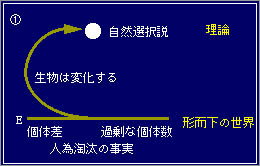

ここでダーウィンが登場します。彼がヴィーグル号に乗り観察してきたことは、生物は、自然に変化するものであるという考えを支持するものでした。彼の仕事として、この「生物は変化する」事実を広めることが一つ。そして、自然に変わるのであるならば、どのように変わるのか、そのプロセスを次の問題にしたのでした。生物は変化してきたという事実を、単に事実として啓示という形で伝える時代ではありませんでした。生物が変化することを伝えるために、理性的説明、理論の創造をダーウィンは試みなければならなかったのです。

もちろんダーウィン以前に進化論を考えた人はいます。ラマルク(1744〜1829)は、進化の事実を認めていました。しかし堅牢なキリスト教思想圏の生物的地理的不変説の紅海を割き、変化変転、流転の法の思想を受け入れる門戸を開いたは、やはり機械論的なダーウィン論なくしてはなかったでしょう。今西はこれを神学からの生物学独立戦争といっています。

また、世紀の末ごとに終末論のおそいかかる西欧人にとっては、未来は変えていける、よりよいものが残って未来をつくってゆくといった進歩的な考えを信じたいといった一面があったのではないかと考えられます。

ダーウィン論以降立ちこめる暗雲は、後ほど述べるにことにして、今西氏の著作に従ってダーウィン論を検証してゆきます。

2. ダーウィン論

---「物理学の「人間原理」は科学ではないという人がいるが、同じ理由でダーウィニズムも科学ではない。なぜ、重力定数がこの値なのか、なぜ電磁力は物質の形成に適した値なのか・・・などの問いかけは、近代科学の範疇にないことも確かだ。だとすれば、何故生物が適応しているか、多様性をもっているのかという問いも科学の範疇にない(が、えてして人間原理を否定する人がダーウィニズムを擁護する)。しかし、この根源的な問いに人間は問い続けてゆかなければならない。であるならば、目的論を取り入れた自然哲学が模索されなくてはいけない。ダーウィン論は完全に間違いなのではなく、全く不完全なのだ。」---枕

ダーウィンが生物が変化すること、生物の多様性を示すために着目した二つの「事実」があります。

(1) 同じ種に属する個体でも、完全に同じではない、ということである。つまりそこには、個体差、あるいは個体変異があるということ。

(2) その種の維持保存に必要なだけの子供の数をつくっておけばよいと思われるのに、じっさいには必要以上にたくさんの子供を生んでいる。

しかし、(繁殖する齢まで)生き残る個体は少数であり、あるものは早く死にあるものは長く生きるため、ダーウィンはこの二つの事実を結びつけて、同種の個体間の生存競争によって、個体差が有利に作用するものが最後の勝利者になり、次世代にその子孫を残し、その個体差は子孫に遺伝する、と考えました。その(獲得形質の)遺伝の説明のために、さらにパンジェネシス理論という仮説をたてています。

要点

(1)個体差

(2)過剰な個体数

(3)生存競争

(4)最適者生存

(5)(獲得形質の)遺伝

あるいは

(1)個体差

(2)自然選択(自然淘汰)(上記の(2)から(4))

(3)遺伝

自然淘汰の結果、スペンサー(1820〜1903)の述べる最適者生存という考えが導かれ、現存の生物は、生存競争の勝者であるということになります。

この論理から必然的に、ダーウィンに影響を与えた地質学者ライエル(1797〜1875)のいう「自然に飛躍なし」、一様変化説・漸進説が導かれることになります。すなわち、自然の変化は毎世代一歩一歩行われている現象の積み重ねであるという、アナログ的な変化を進化の運動形態および予測(予言)としたのです。ダーウィンはこのようなせまい見方をしないで、自然の変遷に飛躍した観察例をあげてはいますが、ダーウィンの理論から論理的に導くことのできる結論は、生物は世代ごと徐々に最適者が更新されてゆくものである、ということです。ダーウィンが漸進説を擁護したことは、キュビエ(1769〜1832)らによる天変地異説など神の創造を示唆する説がみな急変説だったことに対する意図があるのではないかと、丹羽文夫さんはその著作で述べております。

実証

ダーウィンはこれだけでは科学的説明ではないことを知っておりました。完全な理論も実証されなければ思考上の仮説であることは、ニュートン以来の伝統であり、同国人であるダーウィンにとっては明白なことでした。

そこで彼は、ハトなどの飼育動物や園芸品種に目をつけて、この方面から神の手を借りないでも、生物は自ら変わることを例証しようとしたのです。品種の変異を育種家が見つけ、交配その他の育種手段を繰り返し、原種と異なる品種ができてゆくことを知っていました。この微細な変化を、ダーウィンが個体差ととらえ、人為淘汰の成功を自然淘汰に当てはめたのです。

簡明な理論

二匹のキリンと一本の高い木によって、ダーウィン論を解説すると、首の短いものはエサを摂れずに倒れ、首の長いものが生き残り、その性質が子孫に伝えられて生物は変化していくといったものになります。生存に有利な条件をそろえた個体が生き残ることを自然淘汰といったのです。読みにくい「種の起原」ですが、論理としてのダーウィン論は、わかりやすい説明が大きな力となっているのです。

ダーウィンの功績

不変説という歴史のある堅固な思想を動かすエネルギーは相当なものであったのでしょう。しかしダーウィンは、様々な標本や飼育動物による事実の収集により、生物の不変説を打ち破り、生物が変化するものであるということを人びとに認めさせることに成功しました。人間による、野生種の家畜化・栽培品種化のプロセスを説明したのです。

また、「種は分岐する」という考えを、生物学に導入しました(「二種ないし三種の別種がひとつの共通の祖型をもっていたり」という表現は既に1855年にウォーレスが公表していますが)。ダーウィンは優れた観察者でありました。後に発見される生物学上の発見は萌芽の形として『種の起原』やその他の著作にちりばめられ、自説に矛盾するような観察例も同舟させ、自分の理論のみが正しいといった態度は持っておりませんでした。しかし、批判の対象としてはその理論を取り上げる必要があるでしょう。

| 3. ダーウィニズム批判 |

---(変異に方向性があるとすると)ランダムであるからこそ役に立つべき自然選択が、もはやそこでなんの必要もないことになる/今西錦司---

|

ダーウィン論の前提

ダーウィン論への反論は、ダーウィン在世当時より繰り返し行われています。今西氏による反論も含め紹介してみます。

まず、ダーウィン論がよって立つ観察例・データについて検証します。それは以下の二つのことでした。

・個体差、あるいは個体変異があるということ。

・その種の維持保存に必要な数以上のたくさんの子供を生んでいる。

生物には個体差があり、私たちが自分の飼い犬を見分けることができるのも、個体差を見ているからです。小さな昆虫でも、よく観察すれば、体長、重さ、産卵数など、識別できる個体差は存在します。

この次世代の子供の数ですが、個体数を維持するためには、一つがいが子供を生み、繁殖期まで育てることができれば、二匹の子供で十分なのですが、実際には、数多くの子供を生みます。海にすむマンボウは、一億の卵を生みますが、マンボウの数が何年経っても変わらないとするならば、この内の99,999,998匹(一生に一回限りの産卵と考えて)の子供は全部死んでいることになります。

この二つは事実として、認められるものです。

しかし生き残った二匹のマンボウ。自然界において、はたしてダーウィンの考えたような最適者が生存しているかどうかをどのように確かめることができるのでしょうか。

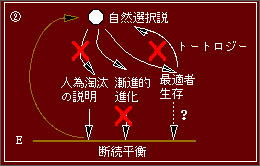

最適者生存の同義反復(トートロジー)

ここで、反ダーウィニズム陣営から繰り返しいわれて、進化論信者には飽き飽きされているであろう、「ダーウィン論は同義反復・循環論法である」という指摘に登場願いたいと思います。なぜならどのように理論武装しても、この哲学的欠陥を打破する代替論は出されていないだろうからです。

「白髪の人は、髪が白い」、この文の述部は何かを説明しているでしょうか。

ダーウィン論によると最適者は生存し不適者は絶滅する。では最適者とは何かを説明すると、自然選択における生き残りであるということができる。

これは、最適であるから生き残り、生き残るから最適である、以上のことは言っていない。環境に適応しているから生き残り、生き残っているものは適応している。

つまり適応という概念は、今生きている生物全てに当てはめることのできる言い回しということになります。

たとえば、高山にはえている植物を採取し、様々に温度や、湿度を変えて比較栽培試験をした結果、この植物は高山の環境に適応していますと報告しても、「この植物は高山の植物である」以上のことを説明しているでしょうか。

また適応を確かめようとして、たとえば雪山に羽を茶色に染めたライチョウを放してみて、白いライチョウと個体数の比較をしてみても、それは冬のライチョウの棲む世界に夏のライチョウかウズラでも放しているようなもので、このような人為的操作によって冬のライチョウの適応を調べることはできません。

Aという種はAの環境に適応しており、Bという種もまたBの環境に適応しているように私たちには思えますが、AがBより適応しているか否か誰がわかるのでしょうか。キリンとオカピ、ゲンゴロウとガムシ、高い木が生えている場所や泳ぐ魚を食べる、という前者の環境をもちだすと前者が適応しているように思えますが、オカピもガムシも、その環世界にはその種がいちばん適応しているのではないでしょうか。

そのことでもって最適者と呼ぶ場合は、最適者生存はトートロジーなのです(トートロジーであるから間違いという結論ではありません。ニュートンの「質量は密度X容積である」という定義や、種とは種社会を形成するものという定義もまたトートロジーではないだろうか)。

身体が大きい形質とか、産仔数が多いとか、光合成活性が高いとか、実験室にて勝手に適応を人間は自己移入して考えますが、結局そうでないものも野山で繁殖しているということは、適応とは「生存していること」という以外にデータはとれないと思います。適応は現存している種全てに当てはまるならば、適応という言葉は取り外すことができます。今西錦司も、適応という概念をはずすことを提唱しました。ダーウィン論では適応は、盲目的な生物の変化を今あるかたちに整えるため、一度適応をはずしてさらに定立させた概念になっていて、生存と適応が同義になっているのです。肢の長い動物がいれば、それは敵から逃げるために適したとい語り、肢の短い動物がいれば、それは敵から身を隠すために適していると語る。キリンも生存していればこそ、長い首が高い木の葉を食べるのに適応したといえるのですが、絶滅し化石でしかキリンを知ることがなければ、この過適応によりキリンは滅んだに違いないと語る。これらの答弁は、生存(その動物がいるということ)と適応が同義であることしか述べていません。

『直観でわかる数学』(畑村洋太郎)に、「確率は、まだ起こっていない未来を考えるからこそ確率と呼ばれる。・・・起こった後は0%か100%のどちらかしかないのである。」とあります。意味深い言葉と思いませんか。サイコロで2が出る確率も、3が出る確率も1/6であり、等しい(科学)のですが、例えばカジノで腕まくりしている現実の生活においては、2が出るか3がでるかで、未来は全く変ってしまうかもしれないのです(歴史)。これは、「歴史」という「科学」とは別の次元の、進化を考える際の考える視点なのです。

適応

この痛烈な指摘をさけるために、様々なダーウィン主義者が適応の定義を与えなおそうとされていますが(この様子をみると、トートロジーと指摘されたことは大きな衝撃だった)、自然選択という言葉を持ち出した時点で、その呪縛から逃れられなくなります。自然淘汰とはより多くの子孫を残すものを選択する事といえば、どれが多くの子孫を残すのかという問いには、より多くの子孫を残すものとしか答えられない。

いかに、様々な形質(耐寒性、大きさ、色など)によって、環境や捕食者にうちかつ統計的な能力を適応度と名付けようが、それはいかにも「意味のありそうな数値」というだけです。惑星の3体問題など、自由運動している三つの球体ですら、その軌道は予測不可能であるといわれます。生物体一つとっても未来は予言不可能です。ましてや、自然の中の様々な混沌とした要素の中で、どうしてある形質が事前に生存に有利といえるのでしょうか。結局、事後的にしか適応は語れないのです。

自然選択によって意味することもまた循環論法なのです。

適応について述べましょう。よく適応や自然選択の説明に、様々な球体を坂から転がすと、でこぼこのものはおおむね途中でとまり、完全な球に近いものほど遠くまで転がり、これを最適者と呼んだり、坂の傾斜を選択圧とか例えるものがあります。これを繰り返している内に、最適なものがのこるといった、機械的な説明を好む人はこの説明に満足するでしょうが、これがトートロジーなのです。これを思考実験する前から、球は坂を転がるという性質を時間に関係せず「球」自体が持っていることを我々が知っているからです。このような設定での適応度は無意味です。ですから、いまだトートロジーといわれてもしかたないのです。

cosmos flavor より

適応という言葉は目的論では大切な言葉ですが、その目的論を拒否していたはずの生物学にとっては100年の停滞の病根です。なぜキリンは首が長いのか、なぜ適応しているのか、という問いに近代物理学の植民地であった生物学は、解答を与えることはできなかったのです。これ以上不毛な適応論議で、学者として優秀な人材を損失することはありません。

地球はどのような軌道を描くか、という問いと、なぜ地球と太陽の距離は生命を育むのに適した距離なのかは、問題のたて方が異なるのです。先にも書きましたが、今西氏が晩年、進化から適応をはずせと述べたのは、適応という概念が、近代科学で扱える範疇にないことに気づいたからと思います。

それでは、自然選択とはなにか。自然選択とは、最適者を生存させるために考え出された概念です。この自然選択が、ダーウィン論の一つのキーであることは間違いなく、これにより多くの人がダーウィン論の漠然とした信者となっているのです。

作物の品種改良では、熟しても実が落ちないとか、糖分が多い、大きいなど、人間の都合のよい(おおむね自然界では不利な形質である)性質を持った系統を選択することができます。作物や家畜においてはある範囲の中で、まさに人間にとっての最適者を選択することができるのです。

その人為選択の選択の采配を自然に委託して、個体の変化のみならず、種の進化まで説明させようとしたものが自然選択説です(自然選択という考えは、同時代のウォーレス(1823〜1913)も発想しています)。

ダーウィン自身は、ある地域の生物の最大数が、生物の多様性の最大量によって成り立ち、この方向に向けて自然淘汰ははたらくといった、現在の生態学の成果とほぼ同じ見解を持って、自然選択を考えています。この穏健な自然淘汰は、俗流ダーウィニズム、社会ダーウィニズムによって優勝劣敗・弱肉強食のレッテルを背負い込まされてしまいます。人間社会に生存競争があり、強いものが勝つといった、植民地主義を助長させる思想にすりかわっていきますが、これは後ほど述べます。

品種の変化では、種の壁は簡単には乗り越えられないと考えられています。メンデル(1822〜84)の遺伝の法則によると、昔の品種改良とは、もともとあった様々な表現型の遺伝子から、純系を選んだだけであって、個体が変化したように見える原因はもとの集団に初めからあったことになります。育種には限界があり、近代になってからであっても自然選択に比べれば圧倒的な選択圧のもと人類は品種を改良したり、化学農薬を使用してきましたが、新種がつくられたという事実はありません。

チワワもセントバーナードもお互いイヌとして認めあい、ショウジョウバエもいくら放射能をあてつづけてもショウジョウバエです。

また、育種ではドメスティケーション・シンドロームといわれる現象も知られています。自然の状況から隔離して、人間の管理下に生物をおくと、様々な形質を持ったものが高頻度に現れてきます。ダーウィンの研究したハトの変異は、首飾りのあるものや尾羽の広がったものなど、鑑賞者が喜びそうな変化を見せてくれますが、これらは人間の観察下以外でもできると考えるのは即断と思います。自然界ではこのような個体変異の多様性は抑制されているからです。

人為選択には、育種家という価値を判別する人間の存在が不可欠であり、哲学上、自然選択とは袂を分けて考える必要があります。

自然選択?

選択とは選ぶことです。選ぶとは、何かを何かと比較してその違いを認める前提があります。人為選択が実在するから自然選択もありうる、という論理は成り立つでしょうか。

さて、よくラマルクの進化論は擬人的で、ダーウィン論は機械的で科学的で、その点が20世紀の思考になじんだようにいわれます。しかし、本来ここでいわれた科学的というものは、「精神」を抽出して取り去った、縦・横・高さの三次元空間における質点の動きを、絶対時間上に記録したものです。

近代科学における自然とは、意味(適応という概念も)を取り去られた三次元座標としての自然を想定しており、この空間内のみでなら生物機械論は可能です。この単純な延長という空間を用意したのはデカルト(1589〜1650)であり、この空間の運動法則はニュートン(1642〜1727)によって築き上げられました。この三次元空間と精神世界の分離は、カント(1724〜1803)により時間と空間という悟性によってとらえられた現象の世界とその秩序を与える私たちの観念といった現象界と物自体の世界に組み直されます。カントは科学法則の働く世界と、適応など「判断力」に分類される概念を用いる世界とを吟味・峻別したのですが、その努力は唯物的進化論を語る人たちにはまだ通じないようです。

|

(注:2番目の絵には精神界から質量を付加している。これは、ニュートンが重力を物質に内在的なものと考えていたかったことによる。)

今の生物学は、古典物理学植民地時代の風習から、(仕事はまだあるため)抜け出ておりません。ですからダーウィン主義者が信じている機械論的生物学における自然とは、精神という意味を取り除いた世界を対象としているのです。この精神を抜き取られた自然に「選択」する力はのこっていないのです。

形而上的な世界はともかく、この生き物が生きている世界で物事を比較するには、時間が不可欠です。さらにこの比較が適応といった方向性も持つ価値を説明するには精神性が必要です。物事を選択するには、縦・横・高さ・時間といった要素に加え、精神性(誰のとはいわない)が必要なのです。

翻ってダーウィン論を見てみますと、一度精神を抜き取ったはずの物質的自然が同等に、まだ選択という権利を有していることになります。ダーウィン論は機械論であるとは述べましたが、唯物一元論をはなれて、精神物質二元論の精神に立脚点をおいて眺めてみると、これは慎重に考えたいのですが物活論(アニミズム)ではないでしょうか。であるとしたらこれが極端化して今では遺伝子の中に物活論が入り込んでいます。環境という物質や、物質としての生物体に選択という縦・横・高さ以外の要素を一様に扶植させた、汎選択論です。

つまり唯物論一元論者にとって、(唯物的)自然選択は進化の説明の唯一のよりどころなのですが、精神の立場からみるとルール違反だということです。

「種の起原」は「自然選択による」という但し書きがついているように、ダーウィンは自然選択のみで進化を説明できるとは考えていませんでした。ダーウィンのブルドックといわれたトマス・ハクスリーでさえ自然選択を全面肯定はしませんでした。進化論から自然選択以外の要因を排除したのは、ラマルクの進化論を脇役に追いやったヴァイスマンです。

ネオ・ダーウィニズムでは個体変異を、メンデル遺伝学と融合させ遺伝子による突然変異として説明しますが、その変異の進化への方向性はやはり自然選択の手に負わせています。自然選択という一点を棄てきれない総合説進化論は、自然選択説の中の非科学性・矛盾性によって批判にさらされるでしょう。

選択あるいは淘汰という現象は種の維持という結果論の形で存在します。だからこそなかなか自然淘汰という概念を棄てきれないのでしょう。しかし物質としての環境を材料にして、自らの種の規格に合わない不適合者を淘汰している主体は、現象世界から一度分けて考えられた精神世界の側にあるという考えが合理的なのです。種による選択といった場合、この「種」は形而上学の範疇にあるということです。種という概念、イヌの一般、ネコとしての一般はこの精神世界の実在とみなすものとすると、今西の種の概念を整理しやすくなります。自然選択という言葉を残すとすれば、この「自然」は唯物的なものではなく、「種」や「生命」「自然的精神」を含んだ実在界、多次元宇宙の世界の「自然(自ずからある)」、「能産的自然」「主体としての自然」ととらえなければならないでしょう→(シェリング哲学)。

科学的検証

では、ダーウィンの進化理論から導き出される現象を検討してみます。

一つの試みとして、栽培品種などの人為選択という実証から、自然選択の現象を類推し、科学理論として体裁を調えたことがあげられますが、これは前章で批判しました。すなわちダーウィンの想定していた、人為選択から自然選択をつなぐアナロジーは哲学上否定されます。

| (自然選択の唯一の例として、オオシモフリエダシャクの工業暗化がありました。産業革命で排出された煤のついた環境では、この種の白いガと黒いガを比べると前者は鳥などの目につくために、後者の個体数が増加したという説明でした。

しかし、黒いガが存在していた理由は説明はされませんし、結局は燃料が石炭から石油に変わったことで、再び白いガの個体数が増加し、人間の集団内の鎌形赤血球保持者が増えたり減ったりしたようなもので進化とは関係ない例と考えられます。一つがいから生き残る二匹は、幼虫の時期にアリやウイルスや寄生バチによっても選択をうけるのに、選者をトリにのみに考えるのは人間による実験室的発想です。また、色の黒いガは煤のついた葉を食べていた生理的な要因であったという報告もあり、こうなると進化とは無関係な現象になります。) |

問題の多い写真 |

漸進説・一様変化説

しかし種の形態的な分類はリンネによって、社会的な発見は棲みわけによって今西により明らかにされています。種と種の断続は一般的な現象なのです。

化石からも、生物が連続的に進化することを否定しています(遺伝子の変異も短い期間に変化・多様化するようです)。進化の証拠は化石から立証されるものですが、進化に進行期と停滞期のあることは、化石から立証されています(カンブリア爆発)。

キリンはある時期の地層からすでに首の長い化石で発掘されます。クジラもそうです。羽のある昆虫も、翼竜も、鳥類にも移行型がありません。ダーウィンの時代なら、これらの変化していく途中の化石はまだ見つかっていないからという説明が使うことができたでありましょう。

しかし古生物学者が事実を直視して断続平衡現象を提唱しているように、化石の実証する生物の歴史は、飛躍したものなのです(しかし、グールドも自然選択説は否定していない)。

コウモリになる前の、少し翼のだぶついただけで飛べないネズミ?はそうでないネズミに比べどこが有利で生存競争に勝ち残ったのかと今西は繰り返しました。さらに、あの超音波を発する器官とそれを聞き取る耳は、それを発達させる前の途中段階は何の役にたっていたのだろうか。クジラは徐々に鼻が背中に移っていったのだろうか(一種バシロサウルスがいる)。オスのみにあるイッカクの角(犬歯が皮膚を突き破ったもの)も、いかなる自然選択が働いたのだろうか。キツツキの舌骨(顎の下を通って後頭部を一周し、右の鼻孔を通過する;木の中の昆虫を捕食するのに適した構造)は、その形態を獲得するまではどうやって自然選択を受けたのだろう(2004.12追記)。こうした変化は一気に変化し、生存競争の篩をうけている暇はないのではないのでしょうか。

|

| キツツキの舌骨略図 詳細(石田健氏のHP) |

キリンの祖先が高い木の葉しかない環境において生存競争の末に、わずかな個体差が原因で長い首が適応して進化した、というならその間の子供のキリンはみんな死んでしまうではないか、といえば漠然とダーウィン論を納得させていた空気は解消されるでしょうか。

ダーウィンも、人間の目のように、網膜や虹彩など、どの一部も未完成であったら機能しないような複雑な器官が、どのように自然選択によってできあがっていったかを答えることができませんでした。それは、理性をごまかさない正直な態度です。哺乳類の耳の内部の骨も、わずかな振動を伝えるために適した機能を持っていますが、このように進化する途中の骨をもった生物は、一体どのように選択されたのでしょう(こうした疑問に、想像力豊かな進化論者は、前適応(preadaptation)ということを持ち出します。昆虫が翅を持たないものから、翅を持つものへ進化する際、飛べない間の移行中の翅にどのような選択圧が働くのか、という意見に対して、彼らは背面にできたわずかな突起に太陽光を多く浴びることによって体温を上昇させ、それをもたない個体より活動圏を広げることに成功したという反論を出してきました。一体、夜になったらどちらが体温を発散させてしまうのか、とも思いますが、こうした説には彼らの「自然選択への信仰心の篤さ」以上のものは窺えません)。

形態だけでなく、行動になるとどうでしょう。

雌のガは配偶行動の際にフェロモンを放出し、雄を誘引します。しかし、突然フェロモンを持ったものが進化してもそれを認識する雄の触角も同時に変わらなければならないでしょう。

ツチスガリは、子供のエサとしてゾウムシをしとめる際に、ゾウムシの腹部にもぐって、肢のあいだのわずかな一ヶ所の隙間をねらって毒バリを刺します。この内部に神経節があり麻酔がうまくいくのですが、ちょうどよい深さでハリを刺さないと獲物は死んでしまい子供のエサにならなくなります(ファーブルによるダーウィンへの反論)。

はたして、ツチスガリの先祖はゾウムシをめくらめっぽうな場所や深さにハリをさして世代を重ねるごとに、たまたま幸運なハチがこのように精確に神経節を麻痺させる性質を獲得したのでしょうか。わざわざツチスガリの例を出さなくとも、そのようなことをしていたら生物は一代目で滅んでしまいます。

漸進的変化はダーウィン論からみちびかれる予言ですが、種内の変種を除いて種も化石も、生物は飛躍していることを示し、その間にありそうな中間型は素直に自然を見る限り((同胞種、隠蔽種などの存在を置いておく)見あたりません。

この現象との不整合と、理論的には、唯物論を標榜しながら自然(物質世界)に選択権を混入させた自己矛盾性により、ダーウィン論は私たちが五官で認識できる世界の説明をはたしておりません。

|

経験可能な世界のデータから自然選択説まで飛躍思考 |

|

自然選択説から導かれる内容を現象世界で検討するが、検証されず。 |

社会的影響

---進化学者は全側面角の計測に意味を持たせようとしているみたいである。・・・ゴリラは55度、アウストラロピテクスで77度、現代の黒人が80度、日本人が85度、スイス人が90度だと言う。これはあたかも類人猿からスイス人までの進化段階を示しているように見えるが、そんな馬鹿な話はないだろうということは、日本人が法隆寺を建てていた頃にスイス人が何をやっていたかを考えればすぐわかる。/渡辺昇一「腐敗の時代」---

これは簡単にします。しかし、極端に押し進められたダーウィニズムが「二十世紀が作り出した作り出した大量の暗黒想念」の元凶の一つのなっていることは間違いありません。

最適者生存--優勝劣敗--ここから人種不平等主義がおこり、優れた人種が劣った人種を滅ぼすことは生物の法則なのだといった、博愛や優しさといった人間の尊厳からかけはなれた思想が発生します。先に述べた、植民地支配の思想を支え、白人優位の人種問題を生み出しました。優生学なども人為的に人類の優れた資質を残し、劣った資質を残さないような操作を支持する学説もありました。これはナチズムに影響を与えた学説です。が、単純にこれをダーウィン的進化論の影響と言い切るのは間違いのようです。社会ダーウィニズムを生み出す要因となる思想の流れは、もっと入り組んで複雑なようです(2003.8)

また結局、無機物から生物、人間が発生したといった唯物論を支える結果となりました。ここに、人間とは、アメーバーが宇宙線などの偶発的原因による影響でコピーの失敗を繰り返し、その突然変異体が自然選択というおまじないを唱えているうちにできたものという考えを生み出すに至ります。

しかしダーウィン論では、検討したように適応論や歴史的進化を説明することはできません。欧米では創造論者による反進化論がいまだやまずにおりますが、またそれに対するダーウィン主義者からの反駁もなされております。この科学者側の態度も、ダーウィニズムへの信仰心の現れではあるのですが、一部にダーウィニズムが倒れると科学的に適合しない聖書原理主義者の解釈に先祖返りすることへの反動の恐れがあるようです。しかし、日本は英米と異なりそのような環境からある程度自由であるため、種の不変説からの脱却にこしらえられたダーウィン論を、冷静に見直し様々な進化論を吟味する知的余裕に恵まれているのではないでしょうか。進化論の諸子百家時代は、今後日本で花開くと思われます。

4. まとめと独り言

現在進化論は、中立進化(生物におこる大部分の突然変異は害にも利にもならず、中立であって自然選択にかからない(アミノ酸レベル))など本来自然選択説と相容れない説まで取り込んで、天動説の矛盾のつっかえぼうとなったエカント(周天円;こじつけの円軌道)よろしく無敵で不格好なものとなっています。正統派進化論は、トロイの木馬を飲み込んだのです(むしろ木村資生の中立進化は今西進化論と相性が良いように思う)。分子生物学の進歩は大きな技術的貢献を生みますが、進化における突然変異という偶然は、錬金術のように私たちに何の説明ももたらしません。

さらには社会生物学のように、ダーウィニズムを原理として極端に押し進め、生物の利他的行動や人間社会の諸現象まで説明しようとする本末転倒な思考が学問の世界で正統のように扱われています。かつて燃焼を説明するためにフロギストンという物質が考え出されましたが、反証がでたときに、化学者はマイナスの重さというものまであみ出してフロギストン説(フロジストンとも;金属が燃焼して(酸素の分)重たくなる現象を、マイナスの重さを持ったフロギストンが抜け出したからと説明する考え)を守ろうとしましたように、科学が進歩する前には、私たちは同じような過ちを経験をしているのかもしれません。。

アインシュタインは、ニュートンやガリレオを否定して相対性理論を建てたのではなく、矛盾するかにみえた現象を統一する理論を考え、ニュートン力学をのりこえました。古典物理学帝国に心酔した学者はそれになぞらえて、ダーウィン論と何でも統合させれば新しい理論ができるとでも考えているのでしょうか。しかし、近代物理の発展には天動説といった、過った理論を破棄したところからはじまったことを忘れてはなりません。化学論の進歩も100年以上正しい説と信じられていたフロギストン説を、ラヴォアジェ(1743〜94)が打ち破ってよりのことです。

ダーウィン論は間違っています。根の枯れた古木の上に新しい生物学を建てることはできません。こんなに生き生きと生命を宿している我らの仲間に対して、一体いつまで物質扱いを許しているのでしょうか。もちろん、生物形態、DNAの配列や代謝物質や制御物質の動向など、物質としての方面の学問的アプローチと応用技術は進むでしょう。しかし、今西がユングを持ち出してきたように、精神世界から見た生物へのまなざしが、次の時代の生物学をつくってゆくものと思われます。

これはおそらく、地震や大陸変動を対象とする地球科学にも必要とされる探求方法と思われます。

(この節は、論証ではなく感情です。)

5. 個体至上主義の反省---次章への導入---

生存競争といえば、生物が個体の認識を持っているかどうかの検討も未解決なまま、個体対個体の競争を指すことが多いのですが、ではなぜ、ダーウィンは進化論を考えるにあたり個体差に着目したのでしょうか。この個体重視の考え方は、西洋的近代社会の文化です。

個人主義は、スペンサーに代表される当時の社会風潮で、これはルソーの「社会契約論」かルターの「万人司祭主義」に源泉があるかはわからないですが、人間が個人に主体が与えられていることでもって、生物個体にも同様の見方しかできない見方は擬人的で科学的とはいえません。この世界に実在するものは、個体だけであって、その個体の属する種などというのは観念上の妄想かなにかであり個に影響を与えないと考えることは、時代的に制約のある思考です。

突然変異発見以降は、進化論は突然変異した個体としない個体との生存競争ということになります。その突然変異が生存上有利な変異であったならば、こうした突然変異を身につけた個体が自然淘汰で適者として生き残りその変異を遺伝によって、子孫に伝えてゆくという、いずれにしろ今のダーウィン主義者も個体至上主義、あるいはある地域にすむ個体群、グループといった可視的な捉え方以外に生物を把握できないのです。

そしてダーウィニズムの測流に、人間は死んだらそれまでである、という思想があることも看過できないところです。たとえば、人間の生命が永遠で、人間はこの世に生まれては愛を学び多くの人に貢献してまたあの世に旅立ち、それを繰り返しているといった仏教的な思想のもとで、生き物を考えるとどうでしょうか。生命の永遠性を考えたときに、子孫を残すことなく他のものに食べられたとしても、生物全体を栄えさせることができたらそれは敗者ではありますまい。適者生存、優勝劣敗といった響きの中に、命は死んだらそれまでだから、早く死んだものは不適合者であるといった人間的な思想が混入していることに、私達は東洋の視点からうかがうことができます。生き残ったものが優れているという考えの中に、人間の死への恐怖と無知からくるなにものかがまぎれています。長く生きたもの、多くの子孫をのこしたものが優れているといった価値は、転生輪廻の思想のない地方の局所的思考パターンの外挿に過ぎません。結局人為的であり、主観的想像の域を出ていないのです。

再び独り言

最近では個体が、遺伝子の寿命を長らえるためのための道具になり果てています。「私たち(個体)は遺伝子を存続させるための乗りものにしかすぎない。」という説に耳を傾ける人もいます。おそらく遺伝子を形而上な何かと混同して、人間の不死性への憧れを刺激するからでしょう。包括適応度など、社会生物学者の言葉の中には、ダーウィンが説明できなかったハチの共同体の理論を納得させた以上に、私達人間の心情に入り込みやすい性質を含んでいます。血縁度の近いものを補助する(遺伝子)、利己的遺伝子、今や淘汰の単位が、遺伝子までになっている。世紀末の思想といってよいでしょう。見てきたように遺伝子という物質は物質であるがゆえに時間を志向しません。理解されたのはタンパク質の組み立て方なのです。そして個体を乗り舟としているのは遺伝子ではなく種であるというのが今西説です。

ずっとむかし大学に、「私がこうやって黒板の前でしゃべっているのも私の遺伝子に書かれていることなんですね。」といってはばからなかった教授がいましたが(近づいて殴って、すみません今の行動は私の遺伝子に書かれていたんですとでもいってやろうかと思った(当時))、この人の言うとおりであるなら遺伝子は個体を統制していることになります。しかし、個体はただ種の統制下あるのではなく、種と個体は二にして一のものだとするのが今西の考えです。よく今西自身が全体主義という言葉を使うため、その点でもって気に入らない人がいるようですが、種の要請とか規制(鳥に翼があるのことを鳥類の「類」の規制と考えたときの規制)という言葉の中に、個体の自由があるという両面を持っています。

相似点を観よ

さて、アリストテレスは様々な落体の「落ちている」といった類似点に注目せず、媒質に影響された速度に着目しましたが、ガリレオは真空という空気の影響を取り去った状態を思考し、経験を廃した運動法則を見抜きました。

ダーウィンの観察した個体差というものは、種という確固たる概念の上に建てられたものです。個体差を認める前提には、それ以外の全ては似た性質によって他種と分類されているという、相似的観点、類似なもの同士をくくる視点があるのです。

この類似点から出発し、どの生物にも種社会というものが存在していると喝破した人が今西錦司なのです。それは、ゲーテの原型に通じる生物一般の普遍性を生物の内部に見ていこうとする目差しの光、還元主義とは異なる世界の探求方法なのです。

生物学公国はヘブライ神学的ドグマから独立しようとして古典物理帝国の威光を借りた結果、内部からは売国され植民地化されたような形になっています。生物学にファラデーやボーアの一人もいないのでしょうか。生物を生き物として理解する本当の生物学独立運動は、これからの学問であり、同じ地球の乗組員である生き物たちの憩う世界を私たち人間と築いてゆくことになるのではないでしょうか。

ダーウィンは「この偉大にして驚嘆に値する宇宙が、単に盲目なチャンスの結果として生じたものとは、私にはとうてい考えることができない。」と述べています。静かにこの意味を考えたい。

1999.7 (改装2004.12)

主な文献

今西錦司全集 第一巻 講談社

人間以前の社会 岩波新書

生物社会の論理 平凡社

動物の社会 思索社

ダーウィンを超えて 朝日出版社

ダーウィン論

主体性の進化論 中公新書

自然・人類・文明 NHKブックス

進化論-東と西 第三文明社

進化とは何か

自然学の提唱 講談社学術文庫

自然と進化 筑摩書房

進化論も進化する Libro 以上 今西錦司(対談を含む)

ファーブル昆虫記1 岩波文庫

キリンの首 平凡社 フランシス・ヒッチング

今西進化論批判序説 朝日出版社 柴谷篤弘

さよならダーウィニズム 講談社

構造主義と進化論 海鳴社 以上 池田清彦

ダーウィンよさようなら 青土社 牧野尚彦

ダーウィン再考 草思社 ノーマン・マクベス

ダーウィンを読む 岩波セミナーブックス 八杉龍一

西欧近代科学 新曜社 村上陽一郎

図説種の起原 東京書籍 チャールズ・ダーウィン

進化論の見方 紀伊國屋書店 河田雅圭

ホロン革命 工作舎 アーサー・ケストラー

生物進化を考える 岩波新書 木村資生

新・進化論 平凡社 ロバート・オークローズ他

選択なしの進化 工作舎 リマ・デ・ファリア

物理の超発想 講談社 ローレンス・クラウス

西洋哲学史 宝島社 小坂修平

科学10大理論 学研

SCIaS 朝日新聞社 98/1

諸君! 1978.5(今西錦司と竹内均の対談)

生物科学 38:90-96,1986 丹羽文夫

35:89-96,1983 松永俊男