|

|

科学理論

一章では、科学理論の創出について考えました。概略すると、形而上世界の理念を現象界で検証する過程を科学とまとめました(池田清彦さんは、「すべての科学理論は、見えるものを見えない同一性(理論)によっていい当てようとする構成」と説明する)。その理念なくして現象界を理解する科学理論はない。この現象界・物質界のみがあり理念界は脳作用の産物ととらえる唯物論では、真の科学は進展しない。

|

|

|

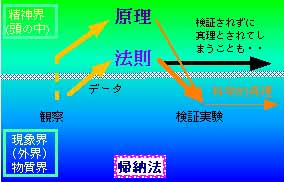

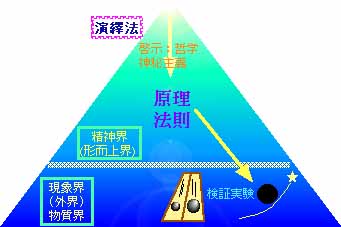

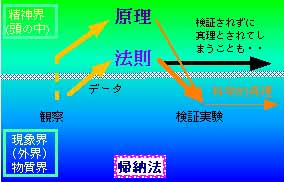

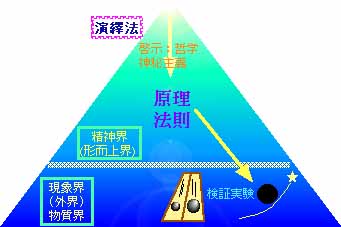

(一般的に科学は帰納的といわれているが、科学理論を支える芳醇な原理 (ケプラー、ニュートン力学、相対性理論)は演繹的に得られたものである) (左の構図のみが科学的であると教えられており、実際帰納的方法によって科学法則が発見されることは多いが、 天動説もこの方法によって支えられていたことを忘れてはならない。天動説に基づく天文学が長い間天体の |

アインシュタインは「物理学の基礎概念を導きだしてくることができるような帰納的方法というものは存在しません。・・論理的な思考は必然的に演繹的なものであり・・」「(物理学)の基礎はなんらかの帰納的方法を使って、われわれがそれに浸って生活している直接的経験を蒸留していけば得られる、というものではありません。」と、『物理学と実在』の中で述べています。

1章では、科学の方法を帰納的であるという見方を批判し、演繹的部分に光を当てました。

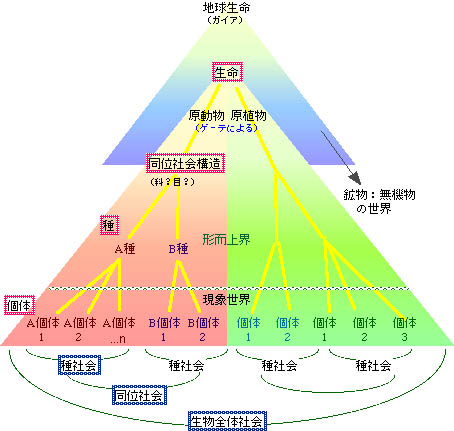

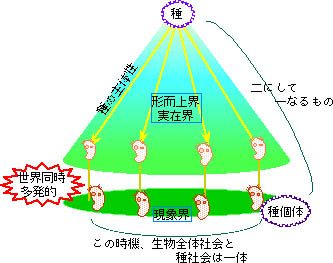

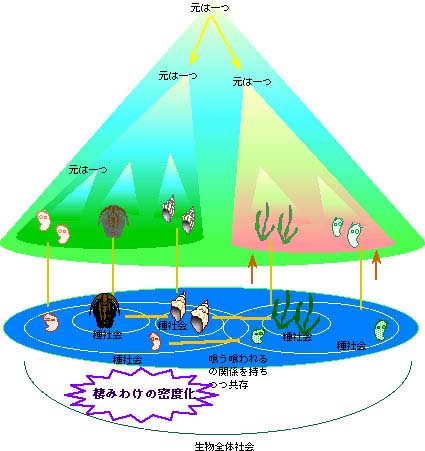

今西錦司による生物世界構造の捉え方

今西錦司は生物の世界の中に「生物全体社会---種社会---種個体」という構造を見いだしました。これが、今西進化論という時間論を論じる前提としての、生物社会の空間論になります。「種社会---(種)個体」の関係は、「(生物)個体---細胞」との対応関係にあります。卵から個体が発生する時に細胞同士の自然選択によって、器官や身体ができるのしょうか。優れた細胞が選択されて、身体は成長してゆくのでしょうか。いいえ、個体という自己同一性に基づいて、一つの受精細胞が発展してゆくのでしょう。おなじように、種にも自己同一性、主体性を与えてみる見方はできないでしょうか。これは、検証されなければ仮説でしょうが、今西理論の根幹はここにあるのです。そして、その哲学の構築には、今までのデカルト-カントの科学哲学では不十分で、シェリング(ヘーゲル)の自然哲学が助けになると考えています。

|

この構造はケストラーのいう「ホラーキー」になっている。

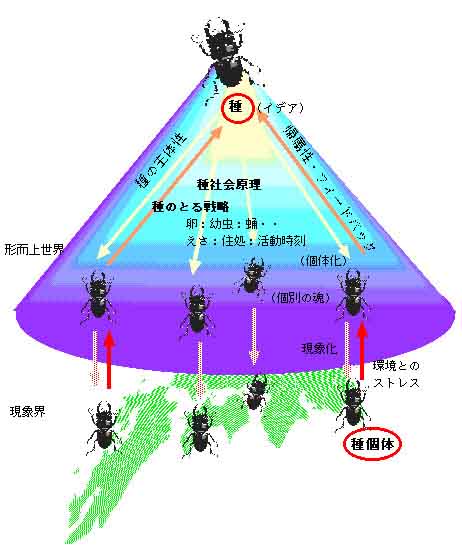

次に、種レベル以下の構造について考えました。

|

|

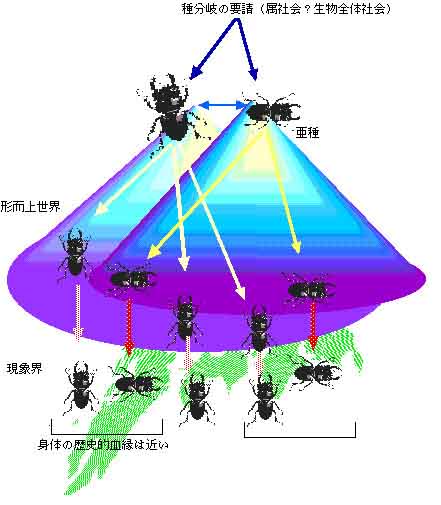

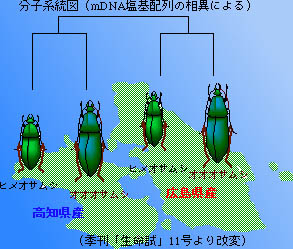

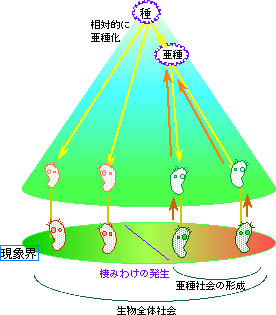

上の図でゆくと、種が、それ以上の階層(たとえば生物全体社会)からエネルギーの流路など生態変化の要請を受けて(根拠もあげず暴言ですが)マイナーチェンジをはたし、原種と差異が生じ亜種化した場合、(個体の交配なくとも)九州のクワガタと四国のクワガタで同時多発的に亜種が形成される。このような現象は、池田清彦氏の「さよならダーウィニズム」に、大澤省三氏による研究でオサムシの例で実例として紹介されています。血筋・系統と種の関係(分類)は必ずしも、同義ではないのです。もちろん、平行放散進化説といわれるこの現象の説明はDNAレベルの問題で、ここにあげるのは我田引水であるでしょう。しかしこの例をみると、「生命潮流」にあった、グリセリンがある時を境に各地で結晶化した話を思い出す。もし、あるオサムシが何らかの理由で種分岐したとき、各地の同じような環境・境遇にある(同様のDNAを持つ)集団も、ほぼ同時に変化を受けることはあり得ないだろうか。これを現象だけ見たら、今西氏の繰り返すように、種は変わるべくして変わるように見えます(参考)。

「構造上共通な点をたくさん遺伝されているものは、類縁的にはなれていても、同じように刺激的な原因のもとでは、同じような変わり方をしがちである。」とは実はダーウィンも述べているのです。

|

今西進化論

今西は自説を、棲みわけの密度化による進化論と説明します。その核になる理論は、元一つという、変わりながら変わらない実体、弁証法的に運動しつつ、変化しないものを想定していることです(ある種の進化・出現によって(正)、まずその種が自身による環境変化の影響を受け、またその周囲の種にとっての環境も変化します(反)。そして、共存(棲みわけ)か競争か、いずれにしてもそれを調整する運動がおこるのです(合))。それを主体性とよぶこともあれば、「もともと一つのものから生まれたから・・」と説明する場合もあります。愛、歴史、精神、そういった結びつけるなにかを想定していたのでしょう。いったん鉱物にまで精神を認めてもいいとしながらも、生物の精神性を積極的に書籍の中で擁護することはありませんでしたが、しかし、行間にはしっかりと生物の精神性を前提にしていることが窺えるのです。

そして、種という構造です。種と個体は同時にでき、同一のものとします。個体はもちろん、個体差というものがあるが、種というレベルで考えるとどの個体にも差違はないのです。どれもが同じ個体であり、どれが残り、どれが生殖にいたらないうちに死んでも、種にとっては影響はない。影響がないようでなければならない。どれもが、同じ環境の刺激に同じように反応し、同じ行動を示し、同様の時間的変異を受ける。この考えでゆくと、定行進化、同時多発進化は、今西進化論に包含されでいます。自律進化、非線形現象、中立進化、彷徨変異といった進化の各キーワードも、自然選択説に結びつけようとして仮説の上の仮説が試みられていますが、むしろ今西論と矛盾なく説明される可能性があると思います。

今西が「創造の神話」と述べる話から、生物進化を考えてみましょう。生命があるとき、生物を地上に生んだ。これは、宇宙の進化と関連があるのかもしれなませんが、この点は、どの科学者も真相は分からないので、かつて生物が発生したときから話を始めます。種が、ある時発生すべき地点において、その姿を地上に現したとします。このとき、生物全体社会と、種社会とは同一のものです。

|

一応、図では、アメーバ状の生物を仮定しておく。創造された種は、個体発生を通してその姿を現してゆく。

|

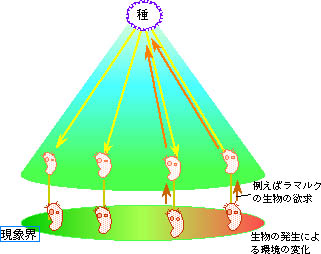

しばらくは海水中の栄養分などに依存して、機嫌良く何億年か過ごしたでしょう。しかし、自種個体の生存によって環境は変化していきます。そこでこの環境に、よりエネルギーポテンシャル的に安定したニッチ、新たに生物が棲む可能性をもつ新天地を、生物が情報として認識します。これは、例えば、個体側からの欲求というラマルクの仮説を組み込んでもいいのかも知れません(はっきり書けば、生きものの必然の科学法則でもある「死」が、種への情報流路ともなっているのはないか)。そして、新たな環境の情報(エントロピーを減少する)を受容し、生物は主体的に、自己の身体を変化させてゆきます。亜種の形成とします。ベルクソンはラマルクのいう生物の要求を支持し、その持続が生の飛躍の創造的能力を生み出すと考えました。種(進化)が連続的ではないのは、生物主体側の要求の持続が導く飛躍であるとの考えは、とどめておきたいと思います。

共時的な変化 |

|

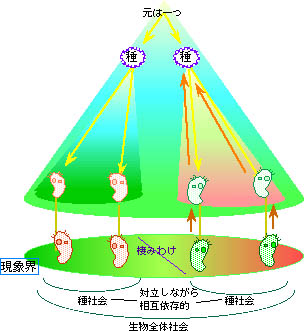

今西は、新種のもとなるものとしてに亜種を仮定します(ダーウィンは変種を仮定)。そして、種に分化したものは、今までの環境を乗り越えて生活圏を広げた分、形態や生活において高度化、緻密化に成功しています。生活圏を広げるということは、一般的に理解された自然選択説のように別に元にある種と競争をする訳ではありません。もちろん喰う喰われる関係性は、生物が多様化する過程で必ず発生したものであることは事実です。個体レベルでは競争しているように見えますが、それは生物を個体として観る見方しか持っていないのが原因であり、種を観る視点があれば、生物の協調性が観えてくるのです。種の戦略、たとえばある木の実をめぐって視覚によってその実を探索する種から、実が熟する直前の匂い情報を探索に使える種がでてきたら、それは後者の獲得した生存戦略、種の法則となります。これは、各個体が変異したのではなく(そのようにしか肉眼では見えませんが)、種の戦略、方針が変化し、種社会が変わったのです。

新たな種とは、こうして基本的には生物が今まで生存圏にしていなかった空間に、あるいは悪環境に押しやられたものです。そしてその環境を克服した結果、体制の進化したものに変化していくことになりました。分離した種同士は、両者依存しつつ変化してゆくのです。ここに、元一つという思想がかかせないものとなります。

|

棲みわけの密度化ということは、あとから介入する種は、現存種より特殊化し、過酷な環境に耐える体制を調えたものでなければなりません。そうして、様々に高度化した種が展開され、棲みわけが密度濃く塗り重ねられ、生物は進化していったのです。ほとんどの種は途中で滅びたでしょうが、それは個体による競争の結果ではなく、種の変化の結果であり、変化の過程の姿であります。生物全体社会は下位構造の種社会を変えてゆくことによって、かつて中断することなく続いてきた。そしてこの理論でゆくと、変化しないですむのであれば、また進化に保守的であることも生物の法則といっていいでしょう。ムカシエビが二億年前と同じ形で生きているのも、後進の種と共存できるかぎり、変化の要請を受けなかったからであると考えられます。イエバエという種が、生物全体社会から不可欠な構成要素種であれば、性染色体の異常をきたしたり、さまざまな抵抗性の獲得(ハエにとっては遺伝子のかく乱)などの変化を強いられても、種としてはその形態・生態的地位を堅持するであるでしょう。

今西進化論の紹介に「進化は変わるべくして変わる」という結論が先行してしまっていますが、生命を永続させることが目的であって、全体が一つでありつつ部分同士が協調しつつ変化してゆく過程が今西のいう進化なのです。環境の激変に対しては、種は主体性を発揮して一挙に種という全体を保ちつつ個体変化によって危機を乗り越え、生物全体にとって認識できる環境世界を広げる方向にその体制を動かしてきたのでしょう。個体は、種にとっての窓であり、種は全体にとっての窓であるように。

そして、環境の変異から生態系のバランスを整えた後、無意味な変異はかえって種の存続をあやうくします。環境の安定期では、種を変化させ、亜種化させる変異は、種の存立要因とは関係のないところでも起こるようです(種の安定性を脅かす変異に対してはじめて自然淘汰が発揮される)。チョウの分類に用いられる、微妙な模様の差違、斑紋の位置、光沢の優劣が一体選択になんの関連があるのでしょうか。昆虫など多くの種の分類に用いられるペニスの形状の差違が淘汰によってそうなったと考えるには無理があります(雌は同種の「鍵」しか受け入れないというありそうな説が過去存在した)。種の変異は、生存に関わりのないところでも起きているのが自然の実情であるようです。それを今西氏は、種の文化的特徴と呼びます。かつてダーウィン論者が述べたように本当に生物は競争に生きんがために、生殖するのみに、あくせくしているのでしょうか。もっと、知的余裕をもって、生物の形態が美しくなっていたことを率直に認めることはできないでしょうか。人間の文化も、最低限の生活を営んでいる中では発生しないように、生物の美的形態も、環境の安定期の贅沢とはいえないでしょうか。そして、言葉を継いで、生物の世界における芸術といったものを考えています。化石で見られる生物よりも、現存の生物のほうが体制が精緻化し、美しくなっている方向性は認められないでしょうか。もちろん、この美という概念は、近代の自然科学の範疇にはありませんが(かえす刀で適応という概念も同様であることを繰り返す)、生物の歴史の中に芸術性を観る見方も人間の学問として構築できないでしょうか。実は、そこに「見ているもの」の視点が進化に関与していると示唆する、その橋頭堡がつくられるのですが、この後の話はいつか展開します。

進化には、地球環境の激動期において、あらたな境地を開拓する、種、ひいては生物全体を存続させるための、飛躍的変化を遂げる時代もあれば、安定期において、余剰エネルギーを、その種の基本形態・行動とは別の部位において、形態や生活の方法などを変えてゆく文化的な進化も認められるように思います。lそれほど生物は、美しく、可愛く、またはその逆の性質を持ちます。それは、種の主体性、創造性の発揮の仕方の違いであるでしょう。ダーウィンは、「数多くの構造が人間の目に美しさを与えるために、・・創造されたと信じている人々がいる。これが正しいとすれば、私の理論に致命傷となるだろう。」と述べている。この点でも、両者の自然観の相違を見ることができるようです。

公理:現象界に共時的な「生物全体社会」、「種社会」が実在する。その上位概念(内部構造)に、それぞれ、一なる「生命」、「種」を定義する。

生命、種に主体性を認める(主体的なものが生命である)。

(つづく?)-「主体性」の進化について、もう少し踏み込んでみたいと考えています。