ずいぶん大仰なタイトルをつけて、科学史専攻の方からは批判もあるでしょうが、今西自然観を科学の殿堂録と照合する作業のために、まず、とくに物理学の歩んだ道に従って検討してゆきたいと思います。

科学の曙

近代科学の創出者を一人あげよと言われれば、アイザック・ニュートンの名前がうかぶところは、多くの方の認めるところでしょう。科学草莽期に活躍した英雄としては、ニュートンはじめ、コペルニクス、ケプラー、ガリレイ、デカルトなどの名前があげられます。これらの人々の共通項としてまず言えることは、神への信仰があつかったことでしょうか。神の世界の探究、哲学を、後世から科学とよばれる方法を通して行ってきたのです。

実証的であった、経験を重んじた、合理的であったことだけが、西洋で科学が発生した根本の原因ではありません。現象の背後に客観的真理を追究する哲学と、多様な世界を唯一なる神に帰する信仰のあるところに科学は生まれたのです。この時期にユダヤ・キリスト教の一神教の思想の背後に、ヘルメス主義、新プラトン主義がちらちら見えかくれして、科学者の知的創造に影響を与えています。法則の発見は、合理的判断というより神秘的直観と形容したほうが本質をついているのです。

自動飛行に切り替えたアポロ船に向けて、今誰が操縦しているのかと地上の人が信号をおくったとき、乗組員は「アイザック・ニュートンです」というウイットに富んだ言葉を返したといいますが、宇宙にまで人間をおくりだした現文明の表舞台をなでてゆく多くの栄光は、この時代の愛知者による神への信仰心に帰すると言ってもなんら間違いはないでしょう。科学の使命とは、大自然、大宇宙の中に隠された神の法則を発見することであったのです。近代科学は神に到る道であったのです。

この神への信仰が、合理性信仰、理神論となり、神=自然=三次元物質界と曲解され、物質界への探究、無神論へと流れてゆきます。百科全書派を中心とする「聖俗革命」以降の科学は、祖師たちが探究していた対象を失いました。それでも科学者が尊敬されていた理由は、医学など人命への奉仕、ストイックな克己心、自助努力の姿、技術として文明への貢献といった、科学者の人格や実際に物質的繁栄をおしすすめた評価によるのでしょう。

科学という人類がせっかく手にした幸福へのまばゆい情熱を、唯物論、軍事兵器、環境問題といった諸問題と共倒れにさせないためにも、科学とは何であったのかを考えてみたいと思うことを序文にしたいと思います。

科学の方法

(1)再現性とその限界

科学の方法論は、様々に解釈されています。教科書的には、哲学の方法が演繹と呼ばれるのに対し、科学は帰納、すなわち様々なデータを集め、そこから導かれる共通性、法則の発見といわれています。共通性というのは、いつやっても、誰がおこなっても時間対象的に同じ結果がえられることであり、これが真理という万人共通の法則を発見できる根拠になっています。そこで、その共通性を高めるために客観的な測定が求められ、すなわち数値という数学言語と、統計による信頼度が必要となっています。

このように、いつやっても、誰がやっても同じ結果をえるという再現可能性とその信用が、科学の方法として言われています。再現可能性は、科学技術のためには不可欠です。生活の利便をすすめてゆくためには、他の人が操作すると違う製品ができたり、今日効く薬が明日効かなかったら、科学技術の信頼性などはなくなってしまいます。

しかし、この方法には方法論自体の限界があることは、よく指摘されるところのものです。様々な研究者が美とか善悪などを数値に置き換えることを試みようとも、一般の人が信頼しなければ、その一部の学会の人だけの真理となります。そもそも感覚として得られた現象の数値化は、絶対真理ではなく、「ヒト」に対しての相対真理であることはまぬかれないのです。

この、データの数値化が誰に対しても客観的であるかという問題と、さらに歴史的一過性の現象については、この方法は用いることができないということです。このことを突き詰めると、人類が存在しない宇宙に、客観的真理などあるのだろうかといった人間原理のような話や、物理定数は普遍であるか、といった問題になってゆきますが、実際、ある時代まで存在しなかったグリセリンの単結晶が、ある地点で突然結晶化し、以後各地で結晶化が確認された報告例があります。ニュー・サイエンス嫌いの方が、ここで読むのをやめても困るので、例はあまりあげませんが、「歴史」というなかに「一般の科学」の枠では見ることのできない範囲があることを書いておきます。水が100℃で沸騰するという科学的事実も宇宙が創られて何秒という時代には真理ではない、というのは歴史の問題です。

逆に言えば、再現可能な現象など本当はこの世には存在しません。同じ川には足を入れることはできないのです。しかし、その中で時間の前後に束縛されていない現象を抽出し、それを科学で扱える問題として、数値化したり観察したりするのです。

再現性の限界の話をしました。これは進化論が、科学か歴史かという問いになります。

------「この本のこの頁はね、紀元前二千二百年の地理と歴史が書いてある。よくごらん紀元前二千二百年のことでないよ、紀元前二千二百年のころにみんなが考えていた地理と歴史というものが書いてある。だからこの頁一つが一冊の地歴の本にあたるんだ。いいかい、そしてこの中に書いてあることは紀元前二千二百年ころにはたいてい本当だ。さがすと証拠もぞくぞく出ている。けれどもそれが少しどうかなと斯う考えだしてごらん、そら、それは次の頁だよ。」宮沢賢治「銀河鉄道の夜(初期形第三次稿)」より ------

(2)データ--帰納--仮説--演繹--検証

この「一般の科学」をかざして、科学は絶対的真理であるといった過大評価は、反省が必要になります。 「一般の科学」と書きましたが、明確な定義はしていません。おおくの日本人が普通に考えている科学観(より正確に言えば私が大きくなるまでに教わったり、何気なく構築していた科学観であり、きっと他の人もこのように考えているであろうと想像する科学観)といった内容に近いと考えて下さい。「和魂洋才」とは誰が言ったことばかは知りませんが、魂の入っていない科学を輸入してきた日本人に、とくに多い考え方であると思われます。

しかし、一方、やはり科学は日常を進歩させていくものです。その限界がある中で、どのように科学はその真理を明らかにしてきたのでしょうか。

ある未知なる現象のなかから本質的な部分を分析し、そこで得られた知識を因果法則に沿って綜合し、最初の現象を説明したとき、科学は真実を明らかにしたと言われます。「検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること。ついで、最も単純で最も認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、最も複雑なものの認識にまで昇」ることが真理探究の方法であると、デカルトの「方法序説」にあるように、分析と綜合は、科学を推進する理論です。

コペルニクスの「仮説」、ティコ・ブラーエの「データ収集:枚挙」とケプラーの「法則」、ガリレオの「観察と実験」という手法、デカルトの「分析と綜合」、これらが統合されて、科学の時代を開くことになります。仮説により照らされた開拓地にふみこむか、あるいは偶然を手がかりに、データを集め、そこから導かれる要素を帰納し、第一原因に至るまで分析し、要素間を因果関係で論理的に結ぶ法則(まだ実証されていない段階なのでこれを仮説と呼ぶ)を打ち立て、仮説が真実であるかどうか、実験により検証し、法則の真実さを実証する。さらにこれを技術として応用する。

最後科学に不可欠な要素として、イギリス経験論によって培われた「検証」という作業を書きました。ニュートンの「我は仮説をつくらず」とは、仮説は必要であるが実験科学において検証されない仮説は科学ではない、理論によって導かれる内容が現象界において経験可能なものが科学なのだと、言いたかったのではないでしょうか。

科学が飛躍するとき

以上が、科学の方法として教科書的にとりあげられる内容ではないかと思われます。さらに実際に科学が飛躍的に進歩していくとき、このサイクルを、特に仮説をたてるところに注目してもっと検討してみたいと思います。

例えば、ある日本の花の咲く法則を知りたいと思い、その決定因子を、他の論文などから年積算温度と積算降水量と推定し、各地のデータを採集したとします。その条件をコンピューターに入力し、開花時期を算出する、ある式を得たとします。そして、新しい地域のデータを入力して、その地域の実際の開花時期と式の示した時期が一致したとしますと、その式はある花の開花時期の法則として検証されたわけです。いくつか、合わない地域が出てきたので、途中で年積算温度を、四月以降の積算温度などにデータを変え、湿度の要素を加えるとより多くの地域をカバーできることがわかり、より再現性の高い式ができあがりました。これは、応用性も効き、予言もできる立派な科学公式として、雑誌に投稿されることでしょう。

しかし科学の精神とはこのようなものだったのでしょうか。

科学が最も進んでいる領域として、一般の分野別に分けると文句なく物理学が発展しています。列挙に抵抗があるほど、偉人が輩出されています。次は化学でしょうか。特定の宗教観にとらわれた神学の影響から抜け出ることの遅かった、地球科学と生物学はいまだ独自の世界観をもっていないように思われます。生物学では、医学や分子遺伝学のように進んでいるように見えるものもありますが、実は物理学の延長です。生物学が物理学の延長とは、言い過ぎかもしれませんが、少なくとも生命の探究をめざす生物学というよりは、生物体学、人体学として発展してきたといって良いでしょう。

一番発展を見せた物理の世界で理論の構築を見ると、必ずしも漸進的な進歩をしているとは限らないのです。なぜあまたの秀才の中から、数人の偉人がそびえ立っているかを見ると、やはりそこに飛躍的な思考を見ることができます。

コペルニクスが、地動説(太陽中心説)を世に問うた情熱は、プラトン主義の太陽への讃仰といった今で言う非科学的な要因です。もう一つは、天動説を公理にして惑星の運行を説明しようとすると、周転円という軌道の円にさらに小さな円を描かせる煩雑な説明をしなければならないことからの解放でした。それは、より少ない円運動によって説明するという、真円へのいわば忠誠心といえるべきものであり、データから導いたわけでも、たんにプトレマイオス体系を破壊させるといったものでもなかったのです。

ケプラーも、ティコのデータから楕円軌道を導いたようにいわれますが、ここでも帰納的な推理ではなく、「等しい時間内における惑星の運動が、その中心たる太陽を見込んで造る扇形の面積の比が常に一定である」という原理から、演繹的に楕円軌道を導出し結果、観測データと一致したという順序を経ています。

両者とも、「神秘的な調和的関係への絶対信頼」という、思考上の、形而上の原理を演繹して敷衍するといった形式をとっています。その神の世界に現れるべきハーモニーへの信頼が、数十年の知的探究を可能にしたのでしょう。

アインシュタイン曰く「人間の理性は(現象界の検証より先に)すでに自立的に構成するものであるように思われる。ケプラーの驚くべき業績が何よりも美事に教えていることは、認識は単なる経験から生じうるものではなくて、思惟されたものの観察されたものとの比較を通じてのみ生じうるということである。」と。

現在一般的には、五官で感覚可能なデータを客観的とし、そのバラバラなデータを少ない法則で説明することをもって科学的と称します。しかし最後、帰納ではたどりつかない概念上の原理へ、思考を飛躍させていることが、創造的科学に見られる特徴であるように思います。

思考上の観念に信頼をおき、理論を構築するという方法は、時代後れの古典的な方法なのでしょうか。他の科学分野に比べ圧倒的な物理学の発展を考えるに、この天体の動きを推理した偉人の思考方法に目をつぶるわけにはいかなくなります。

ひるがえって生物学を見る限り、複雑な現象を、温度、緯度、経度、DNA、化学物質、その他、客観的といわれる様々な要素により説明することに成功していますが、それらはすべて経験可能な要素に置き換えているだけであって、理解しやすく応用可能ではありますが、生命の本質に関わっていないように思います。生物学はいまだコペルニクス以前にあるといって良いでしょう。

| ニュートン ---演繹科学 「問題をいつも自分の前におき、暁の一筋の光が差し込み、それから少しずつ、明るくなり、本当にはっきりするまでじっと待つ----ニュートン」 |  |

デカルトは「精神」と縦・横・深さの延長をもつ三次元「物質」界を分離する観方を提唱しました。直ちに神は精神の側にある証明もおこないましたが、「動物機械論」という精神を前提として肉体を一種のロボットのように観るという、いわゆる科学的見地は、その後「精神」が抜け落ち、唯物論の源流になったと思われます。

ニュートンもデカルトも、精神世界、信仰の世界にも光をあてつづけていました。しかし、ペストや魔女狩りなど間違った信仰や、教義上の争いを体験した当時の人々が欲したのは、物質世界を照らす合理的な自然の光であったのかもしれません。

精神を抽出された物質界の運動法則は、アリストテレス以来の目的因を考えなくても、説明されることに成功しました。「なぜ」ではなく、「いかにして」。この問いに光をあてたのがニュートンの著「プリンキピア」であり、運動の三法則なのです。この法則は思考実験という、概念上の論理から導出されています。ガリレオは、ある高さから転がした球は、最初の高さまで坂道を上るだろうことから、その坂をだんだん平らにしていったとき、球はずっと転がりつづけることを推理します(彼は球が転がりつづけて地球の周りを回る円運動を考えていたといわれる)。現象では、いつまでも転がりつづける球は存在しないため、慣性の法則とは実験から直接導かれるものではなく、純粋の思索によってのみ得られるのです。そこからデカルトは力が他から加わらないと物体は等速直線運動をつづけることに思考を働かせ、ニュートンにより運動の第一法則に収まります。摩擦というのは、この法則から逆に考えられたのです。(しかし、なぜ物体は直進するか、これは物理学では答えることのできない問いであることを確認しなくてならないのです。)

ニュートンの多いなる業績の一つとして、「加速度と力というそれまで別のものと思われていたものをアイデンティファイした(湯川)」こと(第二法則)をあげることができますが、そのためにニュートンは質量という新しい概念を導入しました。 ニュートンの質量の概念は、「その密度と体積の積によってはかられる量」という、学校で教わる質量の前提から密度の定義を導く方向とは逆の定義をおこなっているように、質量は数学の公理のように、ニュートンの物理体系を成り立たせるための前提の概念、演繹の頂点であったのです(密度はアルキメデスがもたらした)。後の物理学の体系は、運動方程式、引力法則にしたがう質量から成り立っています。質量は、すでに人間が感覚によって捉えることのできる、様々な性質を捨象していますが、だからこそ運動に関する普遍的な説明が可能だったのです。

(後に質点という概念がボスコヴィッチによって出されます。ニュートンは「質点」という記述は直接していないらしいが、地球の月までの引力が働く二点間の距離を、地上からか地球の中心からにするかの思考をたどると、そこにやがて「質点」という言葉が生まれる要素はあるようです。この質点から、逆にすべての現象を説明できるとする、原子論的な発想は、強く時代に影響を与えました。)

加速度という概念は、質点の絶対的な空間に対するものとして定義されます。最後まで普遍性を求めた統一志向の末に、ニュートンの物理学を支える前提である、絶対空間、絶対時間はその実在性を検証するには至りませんでした。これが、エーテルのように現象界で観測にかかるようなものではないことも、空間、時間の中が自分の理論の、適応範囲であることも、ニュートンの知るところであったのです。

しかし、知性の錬磨により、質量、空間、時間、力(運動法則)といった概念から、 地上の落体から、絶対的に完全と思われていた天球の動き、宇宙の最果ての恒星や惑星に及んでいる力まで、説明することが可能な体系をあみだしたのは、天から与えられた才能、ニュートンの天才ではなかったかと思います。

「プリンキピア」は、観測・実験をもとにして事象を述べたのではなく、観測・実験は、演繹され命題や系を実証するためのものであるという順序をとっている、壮大な演繹科学の教典であったのです。もちろん、突然ひらめきがおそってきたのではないのでしょう。

地球の公転の説明においても、遠心力を考えることが必要かどうか思考を重ね、最終的に、遠心力を捨て去り、慣性による直線運動と太陽に向かう引力の、二つの要素により説明できる観点に達するまで、リンゴの年1666年から数えて20年をかけているように、最小の原因をたずねることに思考を徹底させています。

その結果、万有引力という、時間に関係なく、質量そのものが距離の2乗に反比例して互いを強く引き寄せるという、じつに神秘的な法則を導いています。大宇宙をとうとうと流れてきた法則を、人類に始めて開示することのできた喜びや、その歴史的記念碑に思いを寄せてみると、天と地という当時全く違う世界を統一したのは、データの枚挙ではなく、偉大なる思考力なのだと思います。

| アインシュタイン---飛躍するとき |

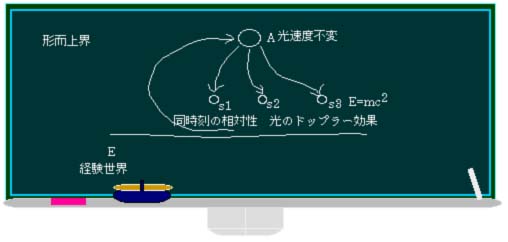

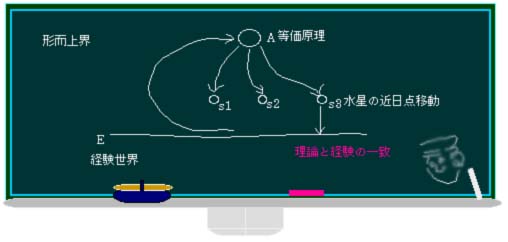

アインシュタインの友人、ソロビーヌへ自分の思考方法を説明した絵がのこっています。

現象として経験できる世界(E)の実証的な考察から、形而上の大原則(A)へと飛躍する思考の道筋がそこには描かれています。その原則から、理論の結果として得られるいくつかの帰結(s1,s2: 定理)が導かれ、定理と合致する現象を、経験の世界から探すか、実験によって実証するという道筋をもっていました。

|

特殊相対性理論を支える、光速度一定の法則。これは現象から直接導かれたものではありません。マイケルソン-モーリーらは、地球のエーテルに対する速度を検知するために、追試の度に精度をあげて実験をおこない、その否定的な結果を得ましたが、光速度一定の法則を導いたわけではなかったのです。なぜならローレンツ-フィッツジェラルドらは収縮説をうちだし、光の速度が30万キロ/sになるよう調整したように、エーテル説を補強する事も可能だったのです。ここまでと、アインシュタインの光速度一定の大原則(光速不変の原理)を打ち立てるまでの一見連続している間には、大きな断続があるのです。世界史的変革に頻出している、この一見連続に見える中の「創造的飛躍」は味わい深いものがあります。

光速が一定であるというのは実証事実ではなく、よりよく現象を説明できる仮説であって、ニュートン理論(ガリレイ・ニュートンの相対性原理)と、マックスウェル電磁気学より導かれる数学との矛盾は、光速度が絶対不変であるという原理の発見(定置)から演繹されているのです。

「光は光の速さで追いかけたら、止まって見えるのだろうか」という、少年以来の疑問を持ち続けた幼きものの心が、純粋に芽生え、それを育てることにアインシュタインは成功したのです。

光の速さは一定であるか。これは、これより早い速度を人類が手に入れなければ検証することのできない問題です。だからこそ、特殊相対論は成立しており、もし崩壊することがあれば、ニュートンの絶対時間、絶対空間のように、このところ(光速度一定、絶対四次元時空)から塗り替えられることが予言されるのです。

この大前提から、同時刻の相対性、光のドップラー効果、E=mc2などが論理的に導かれ、現象界で実証されたのです。遠距離の星のスペクトルデータから、光のドップラー現象を説明する式がたてられたのではなく、科学の進歩には大いなる演繹があったことを再び添えておきます。後に述べる、一般相対性理論においても、等価原理という原理(仮説)から、重力による空間のゆがみが導かれ、そこから太陽が後ろから来る星の光線を曲げていることが観測されたり、水星の軌道の摂動が説明されたのであって、逆ではないのです。科学においては、ありふれた経験の中から、純粋な思考力という行を通じて原理を観抜くことが不可欠で、その原理が多くの人の眼鏡になるのです。より普遍的で、かつ僅少で、非経験的な法則が時代を耐えうる指針となるのです。

|

まとめ

科学とは形而上世界、精神界にあって、すでに実現している法則を、いかに翻訳し、いかにこの現象界において実証、観察、発見するか、さらにそれを幸福な目的に利用するか、という一連の活動ではないかと思われます。その法則群の中にある、同一の要素を結びつけ、より簡明な法則をたずねることが、科学者の法則に対する態度であるかと思います。法則や原理は、目に見えず、観測にかからないものだからこそ、普遍的な説明が可能になるのです。

湯川秀樹氏も、適応範囲の広い真理を発見したプランクやアインシュタインを、「道の道のすべきは「ありきたり」の道ではない」という老子の言葉をひいて評しています。 そして、そのアインシュタイン(やポアンカレ)は、物理学の概念は人間の心の自由な創作であり、創作と自然のてらし合うところにある知識の理想的な極限を客観的真理と述べております。ニュートンは、この真理を知るための愛の権化であったのです。

従って科学者で唯物論者、完全実証主義であるという表明は、本当に壮大で創造的な理論を導くことができないという表明となるのです。

機能的に、現実にあるものの中から抽出されるものではなくて、理念として現にあるもの、理想として現にあるものから演繹していって、現象世界はこのように説明されるはずである、この説明の探究ということであります。

こうしたことがありうるはずであるということをもって研究し、検討していく姿勢というのが、過去、時代を開いた科学者の通ってきた姿勢であり、今後もそうであろうということをまとめとします。村上陽一郎氏の「近代科学を超えて」によれば、科学は事実の収集ではなく、経験に先立つ理論があって事実が探される、事実は理論に依存している、ということになります。今西理論は、事実との照合は未展開ですが、あらたな自然学形成の準拠枠としては、整備されているといってよいでしょう。

こういった理想、理念の追求のためには純粋な、清らかな心を持ち続けることは、宗教者、芸術家、企業家、科学者を問わず、この世に素晴らしき創造をなしてゆく人々の条件であるでしょう。

この科学観に立って今西進化論を見直し、生物学に理念を追い続けた、数少ない科学者として遇することにします。

主な参考書籍

創造への飛躍 湯川秀樹 講談社

相対性理論が驚異的によくわかる マーティン・ガードナー 金子 務:訳 白揚社

理論の創造と創造の理論 唐木田健一 朝倉書店

アインシュタイン選集3 共立出版

宇宙のしくみとエネルギー 佐藤文隆 朝日文庫

ニュートン 荻原明男 講談社

繁栄の法 大川隆法 幸福の科学出版

物理講義 湯川秀樹 講談社

物理学とは何だろうか 朝永振一郎 岩波新書

物理学はいかに創られたか アインシュタイン、インフェルト 石原 純:訳 岩波新書

科学の哲学 柳瀬睦男 岩波新書

人間にとって科学とはなにか 湯川秀樹、梅棹忠夫 中公新書

科学はどこまでいくのか 池田清彦 筑摩書房

科学の歩み・科学との出会い 上 渡辺正雄 培風館

西欧近代科学 村上陽一郎 新曜社

宇宙論への招待 佐藤文隆 岩波新書

宇宙誌 松井孝典 徳間文庫

幸福の革命 大川隆法 幸福の科学出版

ニュートン自然哲学の系譜 吉田 忠 編 平凡社

シュタイナー哲学入門 高橋 巌 角川選書

エマソン入門 リチャード・ジェルダード 澤西康史 日本教文社

科学者とキリスト教 渡辺正雄 ブルーバックス

物理の超発想 ローレンス・クラウス 青木 薫:訳 講談社

新・モーゼ霊訓集 大川隆法 幸福の科学出版

構造主義科学論の冒険 池田清彦 毎日新聞社

科学の方法 中谷宇吉郎 岩波新書

新しい科学論 村上陽一郎 ブルーバックス

方法序説 デカルト 谷川多佳子:訳 岩波文庫

西洋哲学史 小坂修平 宝島社

近代科学を超えて 村上陽一郎 講談社

物理法則はいかにして発見されたか R.P.ファインマン 江沢 洋:訳 ダイヤモンド社

近代科学再考 広重 徹 朝日選書

光と視覚の科学 アーサー・ザイエンス 林 大:訳 白揚社

生命潮流 L.ワトソン 工作舎

アインシュタイン伝 矢野健太郎 新潮社