|

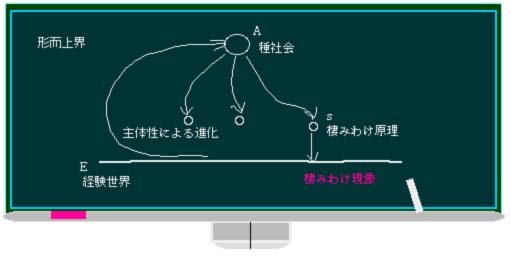

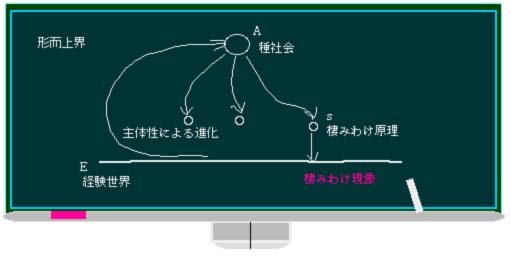

今西錦司が生物学に献辞し続けた「種社会」。現在ある自然をありのままに見たときに、そこに生物が保っている秩序から洞察された概念が「種社会」であり、そこから生物社会学と今西進化論が体系づけられたのです。

リンネの種

スウェーデンの博物学者(植物)カール・フォン・リンネ(1707-78)は、生物の命名法として国際規約の典拠とされている「二名法」を発明し、綱、目、属、種と様々な生物を階層的に分類しました。例えばあなたがある生き物を採取してくると、学術的には、その生物は学名で呼ばれることとなります。二名法とは学名をつける方法であり、属名と種小名からなる二つのラテン名で呼ばれることになります。 ヒトは、ホモ・サピエンスです。

リンネによって、種という概念は近代科学の爼上にのることになりますが、その定義は明確ではありませんでした。しかし、観察される生物の、例えば雄しべの数といったような数値や形態などの人為的な秩序により分類体系を作り出し、これにより変わることのない「種」の概念が定立されました。リンネは一度創造された種は変化しないことを信じていましたから、新しい種というものは認めない固定的な種概念をうちだしたにとどまりましたが、後の生物学に大きな影響を与えたことは事実です。この固定的な種というものがあってこそ、種の分化、進化ということが考えられるからです。

「赤が現れるには赤ならざる色がなければならぬ、而して一の性質が他の性質と比較して区別せらるるには、両性質はその根底において同一でなければならぬ、全く類を異にしその間に何らの共通なる点をもたぬ者は比較し区別することができぬ。かくの如く凡て物は対立に由って成立するというならば、その根底には必ず統一的或者が潜んでいるのである。」とは『善の研究』にある西田幾多郎の言葉です。ダーウィンは進化を考える際に個体差を重要視しましたが、その前提には、種という根底の統一的或者が必要です。あるいはある種とある種が、近縁の別種という際も、根底の科に相当するものがあってこそいえるのです。あるガが目にとまって「これはノメイガ亜科の一種だ」という際に、見慣れた人にとっては、そのガの根底にある共通のものに直覚的に触れているのであって、別に分類上学問的に作られた規定を覚えているわけではないのです。

リンネによって考えられた種とは、分類上の概念でした。ある個体の形態を観察し、仲間わけをする器、標本箱にならべる個体の整理札を発明したのでした。その概念から出発し、実際に生きている生物のあり方から、現時点の「種」の空間的把握を看取したものが「種社会」なのです。

種とイデア

「種を成り立たせている個体は、すべてがその中に含まれている。すべてがその中で生まれ、育ち、そしてまた子孫を残して死んでゆく。それは、その中に含まれた、その種に属する個々の個体の生活とおして維持されてゆく、一つの全体であり、それ自身として一つの完結された生活体である。」生物社会の論理

「生物的自然の中に具体的に存在している種のあり方というものは、これは社会的なものである。」自然と進化

先に空間的把握と書きましたが、正確には「種の空間的把握」とは純粋経験のいわば悟りの世界(光の速度が有限なことを考えると、すべて可視世界は過去の世界であることから、一瞬の空間的把握ということは感覚器官を使っては無理ということ)であって、これを論理的に説明しようとすれば、上記のように時の流れを含めなくては説明できないでしょう。社会を含め現象は、時間による展開によってはじめて具体的に認識しうるものであるからです。

すべての種が含まれているものが種社会であると聞いて、現存のトキを全個体集めて目の前にならべ、「では、これが種社会ですか」と尋ねる人に対しては、おそらく今西氏は片手で肩をなで、もう一方の手でひっぱたかれたでしょう。今西にとっての種の実在とは、このような種のもつ一面をさしているのではないのです。

ラテン語の <種>species はギリシャ語の eidos に当たる

eidos エイドス(形相)は、アリストテレスによってヒューレー(質量:素材、物質、材質に近い)の対意概念として使われますが、語源的にはイデア(理念・観念)と同義語です。経験可能な世界をこえて、感覚にかからない、しかし現実の根拠になっている実在概念と考えてよいと思います。カントも、感覚的経験の領域ではないが経験を可能にするものの概念を理念と呼びます。種とは、イデア、理念であり、感覚にはかかりませんが、種(種社会)を知るために不可欠な実体です。イデアといえば、高校の倫理で習うでしょうか。単なる思考上の産物ではなく、哲学者が追い求めてきた客観的な存在です。それはまた、一章「科学とは何か」で、物理学者が探究していたものであります。

---「理念は物の心であり、物は理念の身体である」---シェリング『学問論』

今西の種社会も、目の前に広がる様々な生き物の世界をこえて、その世界を秩序立てている原則を観たものと考えて、はじめて理解されるものなのです。今西が、「種は実在する」というときの実在とは、ふつうに机がある、という五官で経験可能な現象をさしているのでないのです。

私たちが実際見ることのできる生物は、すべて種個体あるいはそれが集まった個体群のレベルです。また景観として見ることのできるまとまった生物は、群落としての姿です。種というものは、見ることはできないものなのです。しかし、私も「種は実在する」ということができます。種を正確に定義するならば、「種とは種の歴史をもち、種社会を形成する一なるもの」あるいは「種社会をもつ集合が種である」という非還元論的な定義しか付すことができないものと思われます。線は幅のないものとして定義されて初めてユークリド幾何学は成立したように、種の直観に基をおいた生物学が誕生したのです。

たとえば化学も、水素、酸素の元素はどれも同じものと考えられています。それは、私たちの感覚では差異が認められないだけであって、本当はどの原子も一つ一つ異なっているかもしれません。生物は、人間の感覚で個体差を見分けられるレベルのものであるため、異なって見えますが、マクロな目で見るとどれも同じで、ある刺激に対しては同じに反応するように見えることでしょう。その種に属する個体はどれも同じである、というとらえ方が今西氏の種個体の見方です。ダーウィンは個体差から進化論を始めましたが、今西は類似点をまずつかんだのです。

もちろんすべてが明確に区分できるといっているのではありません。生物自身は、交雑隔離をおこなうといった同種の認知を正確にしているものもあれば、特に植物では、雑種ができるなどその周辺であいまいに見える部分もあります。この現象が自然の姿であり、生物の姿である以上、自然が不完全な点は認め、性急な人為的分類は役には立つ以上のものではないのでしょう。

棲みわけ(すみわけ)現象

今西は、若い頃はカゲロウという昆虫の幼虫の分類を研究していました。京都を流れる加茂川では、今西がひっくり返さなかった石はない、と冗談が出るくらい精力的な研究の途中、突然、四種類のカゲロウの幼虫が、流速の違いに応じて棲みわけをしていることを発見します。

分類的に近い生物同士は、もとが同じであったと考えると、捕食器官も体型も必要なエサも生活環境も他種と比べて近いはずであり、両方が一緒に生活するとすれば、争いがおこり近縁の両者ともに不利な状態になると思われます。そこで、このような二者は、流速、気候などの棲息域の条件や、エサによる食性、成虫になる季節、活動時刻などの時間、異性の誘引の方法などにおいて、棲みわけをおこなっています。

ダーウィンも、自説からは導かれないにしても、適当な間隔をおいて近縁種がニッチェをわかち連続していないという、この棲みわけの現象を誠実に報告しています。「すみわけ」は高校生物の教科書に、「くいわけ」とともに掲載されていました。もちろんここでは、異なる種の個体同士のすみわけ現象の例です。

今西が最初発見したのも、カゲロウ幼虫の棲みわけで、この発見のみであるならば、個体同士の棲みわけの発見にすぎませんでした。この個体は、種ごとに流速や水温などに適応してこのような境界を守っているのでしょうか。しかし、流速や水位の条件などは、降雨など天候次第で変化するにも関わらず、四種が棲みわけていること自体は変化しないのです。もし、幼虫個体が環境要因を認識してその位置をそれぞれ移動するのであれば、個体の棲みわけです。しかし、棲みわけの境界は相対立しながら、全体が相補うことで成り立っていることを発見するのです。

ここに個体という単位から飛翔して、種の棲みわけというものを捉えたところに、今西の新しさがあったのです。これを今西は、棚ぼたであった、とか直観の賜といった言葉で述べてはいますが、「種」とは何か、と考えつづけた思索の末のたまものであったのです。啓示を与えたもの。アルキメデスには浴槽、ニュートンには林檎、そして今西にはカゲロウだったのです。

動物の社会

「生物の世界」前年(1940年)の著書「動物の社会」では、種社会という概念の一歩前の思想が開陳されています。群れなどをもつ動物の集団現象から帰納して、一般の動物や植物に、社会性をひろげようとする、それまで発達してきた生態学の一派がありました。動物に社会などを認めない学派から、サルや、ニワトリ、ミツバチのように集団生活者にも、人間の社会をあてはめて考える研究者、さらに単独生活者にまで社会の概念を拡げて考える学者まで、動物の社会に多様な見方がありました。

しかし、今西は、その社会観をうけついですべての種に拡げていったのではなく、逆に、単独生活者であろうと同種の個体同士が互いに働きあっている、あらゆる現象が社会現象であると定義をほどこしたのです。この社会のとらえ方は、1953年に出版された、ニコ・ティンバーゲン(ティンベルヘン)の「動物のことば」にもあらわれています。

この「動物の世界」の記述に、種社会の原型を見ることができます。さきにカゲロウや淡水魚の生態から、棲みわけ現象を観察し、そこから全生物に基本的に拡張することのできる、もう一段上位の論理の創造が待たれることとなりました。科学史に残る、記念碑的「種社会」の成立は、「生物の世界」(1941年)にゆずられます。この過程は「今西錦司--その人と思想:川喜多二郎監修」に収録されている、森誠一氏の「今西社会論序説」によって見事に紹介されており、その他多くの点で、参考にさせていただきました。

種社会

カゲロウ種間の棲みわけを見て、種が棲みわけていることを捉え、お互いの種が対立しながらも、互いに互いを成り立たせている調和している社会構造をみたときに、種社会という、生物の構成単位を発見することになります。

その社会とは、個体が繁殖もし、栄養もとりうる生物社会です。個体の繁殖とは、種族維持的な時間にかかわる一面をもつ一方、栄養をとるといった個体維持的な空間的なひろがりをもつ一面の両方のベクトルをもつものと考えられます。継時的に繁殖することだけをめざして生物が栄えるとするならば、一種のままでいいのです。また個体の栄養成長だけが生物の方針であるならば、性もなくまた維持すべき種もなくなるのです。種社会は、この二つの時間的空間的世界の中で、持続し発展しているのです。社会の目的があると考えると、種個体と種の関係が明らかにされる必要があります。この動く方向が進化であり、今西は生物においては個体ではなく種に主体性を考ています。

発展と書きましたけれども、進化も、この種を単位とします。種社会に含まれる構成個体は、種の単位の中ではどれも類似の形質を兼ね備えています。もちろんダーウィンが着目したように、種の中の個体どうしには個体差というものが存在することは事実ですが、種のレベルで見たときに、個体はすべてが同一の役割をになっているのです。種社会を喝破したところから、今西進化論ははじまるのですが、「比較社会学をくぐらないところに、社会進化論は成りたたない。(社会と個体・社会進化と個体進化)」と氏自身の言葉にあるように、これは後の章で述べることにします。

カゲロウやイワナなどの数種の種個体による棲みわけ現象から、種社会を見出し、生物的自然を社会構造として理解する、種の自己限定の現場というものを抽象したのです。その種から、棲みわけ原理が導かれ、現象界に棲みわけの現象として観察されたのです。

|

では二にして一つとされる種と個体の関係性は、どのように考えられているのでしょうか。種の主体性と、種社会への個体の帰属性について検討してゆきます。