|

自然科学は、哲学とともにその階梯をすすめてきました。今日の科学技術が、地球の距離を縮めてその発展の姿を現した背後には、現象の奥をたずね続けた人達の営々とした努力があります。ローマが、その技術を誇った背景には、ギリシャ時代に形而上哲学・科学的精神が長い時間をかけて培われたきたことに眼を懲らさなければならないように、現代の科学技術の繁栄には、同一性を求め続けた自然哲学の営為を忘れてはなりません。それは、自然という神の書かれた聖書を繙くことであったでしょうし、あるいはコスモスのなかにヘルメスを見出そうとした旅であったのです。ニュートンの『プリンキピア』の原題も、『自然哲学の数学的原理』であるように、科学は自然哲学の中の一方法なのです。

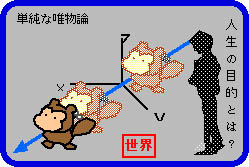

科学技術と自然哲学の両輪は、シャフトで結ばれている限り健全な走行を約束します。カントは、科学技術の進展から予想される唯物論・機械論から形而上学を守るために、その二つを明確に分離したのですが、そのこころを知らず、片輪走行を始めたのが20世紀の科学文明であり、兵器開発や環境破壊の道へローマ時代と同じく曲行していきました。問題なのは、その車が馬車とは比較にならない加速を持っていることかもしれません。私たちは、素粒子のミクロの世界や、DNAなどの遺伝機構、銀河団やクェーサーなどのマクロの宇宙に関する知識を得ました。これらを人類の先輩から受け継いだ私たちは、もう一度この自然をみなおして、なにが語られているのかを、もう一度謙虚に耳を傾ける時代にきています。これらの膨大な知識にひるむことなく、これをまとめあげるより多くの愛と智慧を噴出させる必要があるのです。「客観的な精神としての自然」に耳を傾けたなら、「私はずっとここにいましたよ。ずっと人類が、こころを開いてくれるのを待っていましたよ。」と何世紀にもわたって、ずっと耐えてきた自然に出会う事ができると思います。そのあいだに、私たちは森を開き、汚水を流し、空を汚してしまったが、それでも昔と変わることのない優しい声で、ふたたびこころを交わすことができると思います。

そのとき、私たちはなにをしなくてはならないかがわかる。なつかしいハイマート<故郷>への復帰運動、自然哲学は、その準備の一つであるでしょう。

ギリシャ哲学

プラトン(B.C. 427-BC 347年)によると、自然とは、

(1)植物、風景、人間、天体などの感覚的に経験される自然、

(2)作用-反作用という、巧みに整えられた世界万有の秩序性、

(3)任意な措定とは区別される事物の本質の、三つのものに区別されます。

(1)は物質的な材料(マテリアル)とすると、(2)の自然は、その形而上的本質としては、対話を通じての理性的な「洞察」によって明らかにされるものとされます。

|

プラトンは(1)の自然学に、低い評価を与えました。

弟子にあたるアリストテレス(B.C. 384-BC

322年)は、感覚世界の学問を、形而上哲学に比してはやはり二級とみなしましたが、さまざまな自然物に対しても研究の力を注ぎ、科学的な探究をおこなっています。アリストテレスにとって、魂とは、生物の目的(イデア)でありました。たとえば「眼」を一つの生物と見ると、その魂(イデア)は「視ること」です。動物は英語でアニマルですが、アニマルとはアニマ(魂)を持つものをさします。生物は、アニマ:目的を持って生きております。アリストテレスは目的論的生命観をもち、客観的観察により「動物誌」を著しました。

近代科学は物理学において(力の原因であった「魂」を、数学という形而上学上の「美」に昇華させることに成功しはじめて)目的因を排除した哲学を持ちましたが、これを生き物に押しつけようとするのは、今まで長い間物理学に対して人為的目的論を押しつけていた反動もあるのかもしれません。本当は生物学には目的論と物理学の両者が必要なのです。アリストテレスは、生物学者としてはその両者を見渡せたバランスの上にいました。

ギリシャ哲学においては、イデア:形相も質料も、「実体」であるピュシス<自然>の理論でした。純然たる自然哲学であったといってよいでしょう。

プロティノス

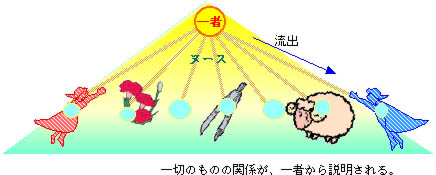

アリストテレスの実証的な態度は、唯物論へ転落する可能性を持っていました。その一方で、プラトン・アリストテレスの二元論の克服は、主観主義の一元論、神秘主義・新プラトン主義への傾向をも生み出します。プロティノス(プロチノス:205-270年)は、プラトンが二次的においた現象世界を、徹底的に無価値なものと置き、真なる、絶対的なるものへの憧れによって世界に根拠を与えている一者(ト・ヘン)にたどりつきました。「ト・ヘン」は、プラトンの善のイデアであり、神である。不増不源の一者が、流出して現実の世界をつくると考えました。

今西自然学にも「もと一つ」なる概念が出ていたことを思い出してください。もちろん、プロティノスがいう「一」は、地球という「一」ではなく、すべてのすべて、究極の原因、存在の「一」ということであるが、この一者の流出ということは、共通するものとして、後にエマソンのところでとりあげるつもりです。プロティノスも、生物のもとを魂:プシュケー(anima)としています。プロティノスの語ることは、私たちの魂の探究は一つの精神へと導かれ、そこでは、知るものと知られるものの差はなくなる、という宗教的な哲学ですが、ここでとりあげたのは、「一者」と「流出」の概念をみておきたかったからです。

|

付節:ナトゥーラ・ナトゥーランス(natura naturans )

ギリシャ語のピュシスは、ラテン語では natura :ナーツーラと訳されました。ギリシャでは、実在であり生成する者でもあった自然は、ラテン世界においてキリスト教の神にその役目を譲ることとなったために、ナーツーラという自然は、神の意図により現れる被造物となりました。しかし、ルネッサンス期に、再び神も、自然の能動的な面(ナトゥーラ・ナトゥーランス)としてとらえる思想が復活します。この、ナトゥーラ・ナトゥーランスは「能産的自然」と訳されるが、生産し活動する自然、生み出す自然であり、これにはナトゥーラ・ナトゥーラータ「所産的自然:つくり出された自然」が対比される。創り出す自然と、生み出された自然という2つの自然概念が語られました。この両者の拮抗の渦というモデルが、ドイツ観念論哲学にも影響することを私たちは後にみることになります。自然に、すべての由来をもたらす思想は、ギリシャ、ルネッサンスを経て、シェリングへとつながるからです。

ここで自然は汎神論的にも扱われるが、そうなると一神教的な哲学が、万物の説明に欠かせなくなってきます。すなわち、「神」--「(能動的)自然」--「(所産的:目に見える)自然」という階層構造が出現します。この三構造は、西洋思想が依拠する基本的な思想骨格です。ラマルクのところでも同じ構造をみています。

パラケルスス

いったん主観主義の哲学を迎え科学にとっては暗黒時代というレッテルを貼られる時代となるが、ふたたび、自然に関心が向くようになります。あの世とこの世の複眼をもつ臨界点に生きた人として、パラケルスス(テオフラストス・ボンバストス・フォン・ホーヘンハイム:1493-1541年)を紹介します。私事をさしはさむと、退官された応用動物学の恩師である教授は、講義のはじめにパラケルススの「あらゆるものは毒であって、毒性をもたないようなものは何ひとつ存在しない。ある毒物が毒でなくなるのは、適度な容量のみである。」という引用をしていました。これは「毒と薬」という私たちの理解に、いまでも有効な示唆を与えています。

パラケルススの「太陽が自然世界の眼」であるという言説には、啓示的な光と、形而下の光の両者の存在を包含している視点の言葉と受け取ることができます。その視点はまた、人間の身体も、「私」によって自由に支配できるのは、せめて場所を移動したりする事くらいであって、摂取にしても、消化や成長、新陳代謝などほとんどの運動は、惑星の運行や遠い宇宙で星雲が回転したり、星が新たに生まれたり、消えたりするのと同じ、天空の運動と同一とみる自然観でもあるのです。病気の治癒を学ぶには、この身体の中の天空の法則(錬金術)を知ればいい。医学と占星術や錬金術が結びついているのは、中世のくびきではなく、壮大な自然哲学によるものなのです。その奥には、ひとつの神の秩序があります。「困窮の中で助け合う」という神の掟は、パラケルススを人間の救済へと向かわせたが、彼以降、ヨーロッパを通りぬけてゆく目に見えない愛の風の一流は、古典的ヘルメス主義であって、ギリシャ・ローマ(ヘブライズムに対しての)的精神の復活でありました。

パラケルススは最近は科学史にも登場するが、それまではオカルト史でしか認められていない人物でした。同時期の自然魔術の方面で知られるアグリッパ(1486-1535)がいう、自然魔術が自然の研究にもとづき、自然のひそかな隠れた力を知り、この力を技術によって発現させ奇蹟をうみだすのだ、という言葉は、熱機関や原子力を技術に応用させてきた自然科学の歩いてきた道でもあります。仏教にも、顕教、密教あるように、科学にも教科書では学べない密なる歴史があるのです。

精神と自然

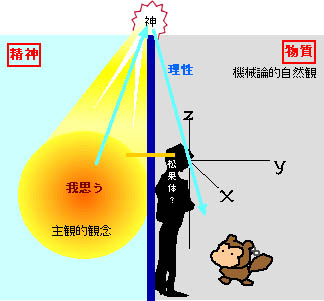

自然の光は、絵画や彫刻の世界にも差し込み、三次元世界の投射である<現実世界>を照らし出していきました。コペルニクス、ガリレイ、ケプラーなどの近代科学の胚胎期は、まだ信仰と科学が融合されていましたが、徐々に世界観の分離が明らかになってゆきます(この時代の科学者の信仰心をみると、宗教と科学の分離は、むしろキリスト教会の偏狭さに原因の一面があると思います)。デカルト--英国経験論哲学・自然科学を経て、ドイツ観念論へ流れ込む哲学が対象としてきた世界は、「精神」と「自然」であり、二元論の構築とその克服でした。

|

デカルトの世界観 すべての世界から、三次元世界を科学のために抽出した。

|

|

カント(1724-1804年)は、必然的なニュートン物理学の精緻さと、自由な道徳的主体である意志を、人間の理性批判を通した独自の世界観に位置づけました。私たちがあると考えている自然それ自体を認識することは不可能であって(ヒューム)、自然現象やその法則は人間が時間的・空間的に加工しているのです。しかし、単に自然を必然の法則がおさめる世界とみるのではなく、「判断力批判」を通して、人間が自然の合目的性を見抜いてゆくことをもって、二元論の調和をはかろうとしました。デカルトは、動物を含めた自然から精神(我思う精神)を分離し、近代科学のための簡明な(延長という)世界観を与えたのですが、カントは、自然はあくまで機械的な運行をするが、それに合目的性を見いだしてゆく判断力を与えました。この見て取ろうとした合目的的自然が、カントにとってのナトゥーラ・ナトゥーランスでした。(第二部へ) (と書き終えた時点で、このHPを掲載していた大学のサーバーの期限がきれて変更不能となりました。ので、別サイトのような形でシェリング哲学を綴ったのが「自然哲学の庵」です。よろしければ覗いて下さい。)