◆物質から光へ

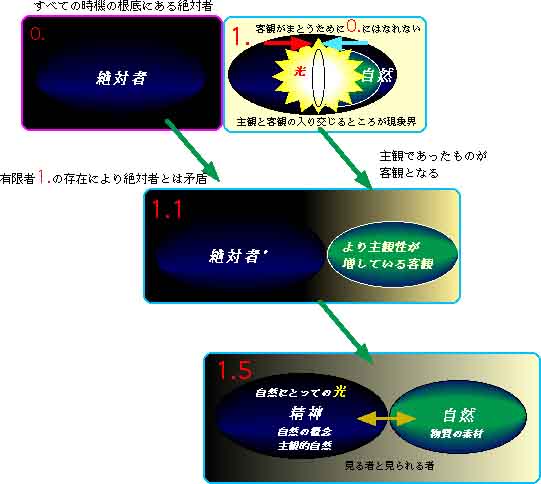

1〜1.5 最初の産物としての、神のうつし身であるものは、物質の質料(質量ではない;ニュートンの「本質的質」「内力・慣性力」)であり、自然の精神と考えられました。それに対立する、無としてある主観は、物質に対する光です。

自然哲学の前提として、自我が不可欠であり、この意識から見たら光も客観です。しかし光は自然に対して主観であり、観念的なものであり、物質のイデアです。この光が、自然をうごかす最初の生命です。自然の精神は、光と対立することによって物質となり、主観としての精神は、光となりました。

ここに物質と光が、物質の質料とその主観たるイデアから導き出されましたが、主観は、光となり物質を生み出すことにより、客観へとうつり変わるとともに、それを眺める主観が、無限の主観から立ちあらわれることを導きます。客観になることのない無限の主観から、光がそそがれ、自然世界に主観性を持ち込み、次第に完全な[客観=主観]へと成長することが示されました。

宇宙は現在も、自然のなかの主観と客観の振動の結果です。生産する自然と、創られたものとしての自然の振動が、不断の活動の原理です。この二つの拮抗する力によって、物質があらわれてきます。無限の主観や光のみでは、私たちはなにも観察できません。川は水面に動きがなければ、流れているのかどうかわかりませんが、川底の石によって流れが逆流するところに渦が出来ます。渦は、その都度変転しているものでありながら、そこにあるようにみえるのは、生産と破壊が、その場所で引き続いて発生しているからです。物質を前提として空間を導き出すのではなく、拮抗するエネルギーから、物質を超出させています。能産的自然(精神)と、所産的自然の混じりあうところに物質を誕生させ振動を開始したら、目に見えるいわゆる自然は堅固なまま精神の合目的な導きによって動き出すのです。 力学では質点から自然の運動を導きましたが、シェリング哲学は極性をもつ「場」から自然を構築します。こうした考えは、電磁気学へ影響を与えましたし、現代物理学へも示唆を与える力はあると思います。

この1.の図の自然の精神と質料の入り混じる境界面(ここでは面としてしか描けないが)のみが、私達の普通に使う自然、現象界なのです。私達が見ている宇宙や身近な自然には、それを取り巻く広大な精神世界が振動しているのです。この両者の力があらゆる場所に働きあっているということは、どのような物質にも、精神の光が宿っています。精神のあるところ、それを体現する形態もまた自然界に存在します。自然は目に見える精神であり、精神は目に見えない自然であるのです。

こうして絶対者の力が、生成し続ける自然の原因となりました。主観が客観へ、陽が陰へと流れ込み、また主観へと立ち戻る力が、流動し変転する宇宙のすべてです。静止している物体も、不断の再生産のなかにある活動者が、同じ場所へ産出-消滅されて、静止しているように見えているに過ぎません。この考えは、「気は、不断に万物を産み出す生成の働きであって、その生成は、男性的な陽と女性的な陰との相互作用によるものである」とする朱子の自然学によく似ています。

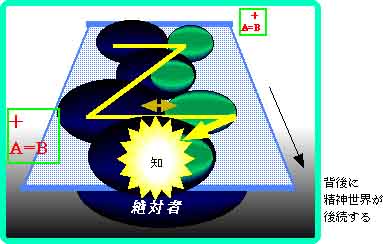

ここまでの過程を自己流でまとめてみます。

I. 物質の場 最初に創られたものが、絶対的主観の像である質であり、空間を埋める潜在的なエネルギーです。絶対者からの「斥力」、これが第一の力です。そして創られた自然精神の持つ「引力」(求心力・内力)が第一の力と同一でありながらそれに抗します。そして斥力と引力を統一する「重力」が発生します。質の過程ではまず、物理学で説明可能な無機的世界観の哲学的基礎が準備されました。しかし「質(点)」と作用反作用、重力のような「運動の法則」のみでは、シェリングの当時も知見の集まりつつあった磁気・電気や化学的な作用を説明することは不可能でした。

II. 光の場 次の段階として、質と絶対者との相対的な関係によって、光が現象しました。光はもともと(神の)光なのですが、「質」があって、はじめて相対的に光として現れてくるのです。現象化する光は、磁気、電気、化学作用へと差異化され物質の運動する空間を創ります。磁気は双極性(NとS)により物質世界に一次元を生みます。磁場が動く(斥力に対応)とまるで時空間を調和に導くよう(求心的)に電場が導かれます。電気は磁場と直方に面である二次元を生みます。

これらと化学反応(重力に対応)により三次元空間を創出します。化学的な親和力、現代の言葉でいえば、イオン結合や分子間力、親水性-親油性などの極性は、質点と力学のみからは導き出せず、電磁気を基礎としながらも化学の世界に特異的な力です。

光と物質は主観と客観の関係であるため、主観が次の段階で客観になったように、光もまた継続的に物質へとなります。そして、この光と物質との関係性自体も客観となる時機が訪れます。ドイツ観念論が自然科学に貢献した領域は、この電磁場とニュートン力学を統合する「場の物理学」を哲学的に先行表現していたことであると思います。

しかしこれらの材料ではまだ説明できない自然領域があります。生命です。これはまだ物理と化学の法則で説明しようというのが、現在の多くの生物学者の考えでしょうが、ここにドイツ観念論がもう一度科学を飛躍させる力となれるように思うのです。

III. 生命 現象化した光(電磁波)よりさらに高次な光であり、物理法則と化学法則(死の法則)に抗いつつ顕れてくるこの時機は有機的自然の主観・精神と呼ばれますが、「有機」という言葉が捉える範囲が十分と成熟していないようなので、以後「生命」「生物」と称します。光を物質と相対のものとして客観化するためには、生命が立ち現れなくてはなりません。生命は、物質や化学反応を基礎に持ちながらもこれと同じ次元で扱われるものでは原則的にありえず、逆に生命があってはじめて、物質や電気・磁気運動を客観的なものとして扱うことが可能なのです。ただし生命も、物質や化学過程を材料とするものでもあり、光と物質がもとは等しかったように、生命と「光や物質」も、同一の絶対者から生まれたものです。生命の差異化は、磁気、電気、化学反応に対応する、感覚性、刺激性、形成衝動によって引き起こされます。そして時空間に顕現して、地質学的生命(ヘーゲルの自然哲学によるため前述の文とは整合性がとれていません(現在の知見で言えばDNAやウイルスなど自律的に自己複製する単位も含められると思う))植物、動物となります。この段階では、性(オスとメス)が、双極性と不断の再産出を司り、個体ではなく種が維持されます。

ここでも、精神の光が継時的に種々に働きかけ、次第に精神の刻印を刻んだ生物も現れてきます。

そして、最後に自然全体を客観化する時機に到ります。自然すべてが知となって、自我と等しくなるのです。

*生物の進化に関して、シェリングは、一方の種から他方の種へと外的(現象界)に前進することを拒絶し、種の進展(Evolution)は生物の内的産出性そのものから理解しなければならないとする。精神的な生命の自己展開が、生物進化となる。

*いままで、シェリング哲学に頻出するポテンツというキーワードを使わずにきたが、ポテンツ化とは、下位のもので説明不能な新たな高次元の創出化のことと考える。ただし単なる質が、生命へと高次化したということではない。なぜなら最初の前提に、超次元の絶対者があるからで、これに導かれて、自然から人智へと至る序列を持つ。

◆精神への高まり

こうして絶対者から始まった精神は、自然を通り抜け、自然哲学が終わりを迎える時機へと導かれてきました。無機物、生物をふくむ自然を客観化する主観の誕生です。しかし、この旅の出発点に、一切皆空を喝破し思考即我となった、「自我=自我」があったことを思い出してください。この自我宣言を終え静止観照した我に、対面している客観自我こそ、長い旅を終え「知」となった全自然であり、そこは自我とおなじくもとは主観であった精神との邂逅の地点なのです。そこには、自律的に進化をとげる自然のエネルギーと質が内在しており、この「知」のすべてが自然科学の対象となるべきです。自然の「物自体」はこうして昇華されたのです。私たちが、知ることの可能な全自然は、知として把握されますが、この一部に、有限である私たちの身体や身体器官を通じて感じとる時空間の自然(近代科学の領域)が含まれます。それ以外の広大な精神的自然、歴史的自然は、同じく精神によってでしか把握することができません。しかし直覚した瞬間は、可視的自然、精神的自然と分けられるものではなく、どちらも混然とした無差別の認識であり、反省によって、必然の世界と、自由の世界を知ることになります。そして、私たちの魂は、自由の世界への旅、実践哲学・先験哲学へと道を登りつめてゆくのです。

私達人間は本源なる絶対者からわかれたということは、絶対者を理念として、またそこへといたる道を歩み始めなければならない存在です。その本当に守らなければならない使命に気付いた時、この「知」として現れてくる自然生命を「愛」として全身で感じることができます。この状態では知と愛を、区別することは出来ないと思います。全ての命あるものが連綿とつなげ続けてきた「生命」を今この心にいただいていると実感し、感謝したとき、またそれを永遠のものとして伝えてゆこうと志したとき、愛が確かに胸を貫いているのです。

この生命という愛に包まれた時の感激の瞬間は、全ての人を待っているように思うのです。

戻る 次へ