自然を哲学(科学)するためには、自我=自我という、目覚めた自我、思考即私という境地に至った人間精神が前提でした。この精神からみて、自然はどのように知として自己に至るかを哲学したのがシェリングです。自然を客観として研究するためには、考える我、無我なる思いが自分を客観視している、神秘的な視点が必要なのです。 自己を解き放ち客観視することによってはじめて、同じく無我なる宇宙を知ることができるのです。そして意識以前の意識へと弁証法をはたらかせることにより、自然を哲学することが可能になるのです。 自然の歴史は、たんに物質が時間を経て精神を生むような、おとぎ話ではないのです。

(フィヒテの哲学)

|

|

|

|

(「絶対的自我→絶対者」となれば、非我(自然)も絶対者に由来するのでは・・?という課題がシェリングにつながる)

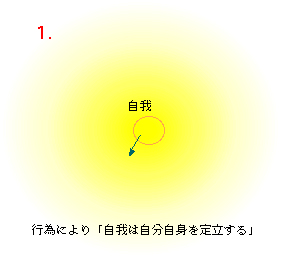

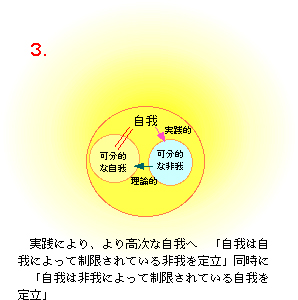

「我思う、ゆえに我あり」よりすべての認識は励起されますが、「ゆえに・・」の根拠は自我以上(以前)のものです。私たちは、いろいろなことを知っていると思いこんでいますが、確実な知は自我です。先ほどまであった自己とそれを反省している意識が、結びついて知が可能となります。この意識の立場からみると物質や感覚は、寸前の精神であり、今まで信じて疑わなかった物質の確実性は、精神の確実性であるのです。もちろん、物質を否定はしません。物質以上に精神が確実性を持ち、精神が確実であるからこそ物質の確実性が保たれるのです。しかし、その自我を超えるものがなければ、自我=自我すらありえません。我と我を結びつける愛こそ、神であり、すべての存在、認識の原理です。

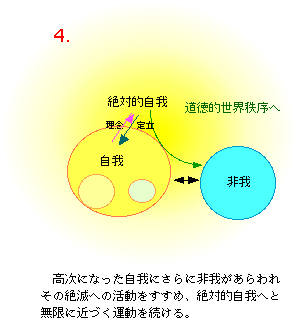

シェリングやフィヒテが探究したものは、多くの哲学者と同じく神です。フィヒテによれば、自我はより善をもとめて、絶対的な自我へと無限に近づいてゆくべきものです。

しかし神の念いのエーテルのなかを、自我=自我という運動を続けることによって、自然という客体までを生み出してゆけるのでしょうか。自己の運動により知を導こうとしたフィヒテへ、「自我の動きを止めて、自己に向かってくる精神を見つめてみませんか。」とシェリングはいいたかったのでしょう。大宇宙の無限の意識から、自己に至る知の大河を、腕を組みながらシェリングは眺める。その河の源流のひとしずくを、その清純で、ふたつとなき最高の幸福、乾くことのなき潤いを求めて、あくなき探究が始まります。

カントの物自体という領域にあった、神に由来する人間はどう生きるべきかという答えと、神が創られた自然はいかなるものかという表裏一体の答えの探求を、二人の哲学者が担当したのです。

シェリング(や同時代のヘーゲル、ヘルダーリンら)は、聖書にある擬人的な宇宙の始原ではなく、新しい時代精神によって語られる宇宙創造の物語を哲学的に叙述することに熱狂したのだと思います。哲学による神話を語らなくてはいけない!と。

自我から導かれた哲学ですが、その自我の根底には絶対者が必要であり、自然哲学も絶対者から説き起こされることになります。

|