自然を哲学するにあたって、あるいは自然科学を真理とするためには自我が必要です。「自分は自分である」「私」ということができる精神がないことには、星があっても、川が流れていても、それを「ある」と認める存在がない。ということは自然を考えるための前提には、人間の精神が不可欠であるのです。今とそのすぐあとの今を結ぶ統一性がなければ、私たちは何も知ることができません。今と今とを結ぶなにかがなければ、つまり「私」といえる存在がなければ、たとえ見かけがヒトのような生き物がいても、その生き物は、自分自身や自然や宇宙は知ることはできないのです。物質、物体があれば、自然があるのではないのです。自然哲学は、そのような唯物論ではありません。

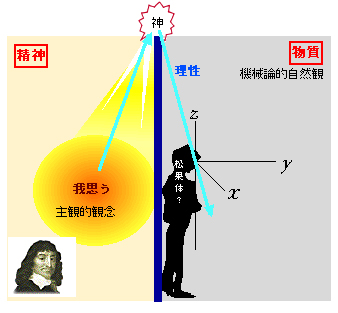

デカルト(1596-1650)は「わたしは考える、ゆえにわたしは存在する」という命題を、あるいはフィヒテ(1762-1814)は「私=私」といえる自我を、それぞれ哲学の第一原理としましたが、自然哲学の出発点も、この「我あり!」とする精神です。

日常の感覚で‘ある’と思っている物質や身体から受け取る情報は、現在の知識からいえば全て過去です。どんな近距離の感覚でも、光に速度がある以上、手に握っている物体を「確かにある」と思ったとしても、それは過去の神経情報(光より遅い)であって、知覚された産物です。知覚された私は、哲学する私ではなく、すでに「私」にとって対象となって反省された私です。物体も身体も、感覚器官も、脳も、そして自然全体も、哲学される対象であって、哲学する主体ではありえない。自然を哲学するにあたっても、こうして刹那刹那流れていく世界の中にあって、変化しない意識体が必要なのです。この我あり!といいえる自分を発見するためには、また方法論が必要です。

しかしこうして至った哲学する自分に、常に「知」として現れ続ける自然とは一体どのような存在なのでしょう。これも(フィヒテのいうように)私の産物なのでしょうか。これが自然哲学としての問いです。観念論として、「自我=自我」宣言をした自分が、絶対知を目指してかけのぼる精神哲学(先験哲学)の領域がある一方、目覚めた自分に差し来る無意識の精神の歴史を探究する自然哲学の領域があります。自我へと目覚めつつある無意識の精神が、自己に到る世界、「知」となるその全貌を明らかにしようとしたものが自然哲学です。

「考える(疑う)我」がなければ、世界認識はありえず、1時間前と今との意識が、同一の意識であると認めるものがなければ、知識を考えることはできません。しかしまた、今と今を結ぶ意識のみがあっても、世界は空虚です。

デカルトにとっては、考える我と神以外に、確実なものは無く、神の誠実さへの信仰に基づいて、精神と自然、主観と客観の存在の確かさを授かっていました。ここでいう自然とは、縦・横・高さからなる空間であり、動物は、動物精気によって動く三次元空間の機械と考えられるようになりました。

全世界は、精神と自然の二つに大きく分断され、三次元的自然という、力学が華々しく活躍するステージが準備されたのです。しかし、一方の精神世界は目に見えず、自然科学のように五官に基づいた客観的な説明を与えることは困難です。そのため精神世界は、唯物論、あるいはそこまでではなくとも、経験によらないすべての存在を否認する経験主義によって、否定されるか無秩序なものへと押し込まれてゆきました。

|

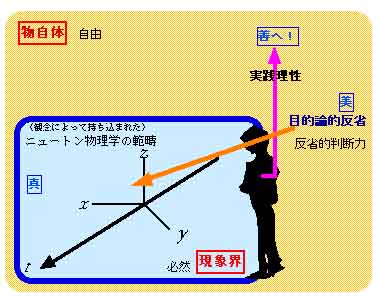

そうした攻撃から形而上学を守り、ニュートン科学が妥当する世界をも構築するため、再度、カント(1724-1804)が精神世界と自然現象界に線引きをおこないました。この自然現象界は、三次元空間+時間からなる時空間を示します。彗星の軌道まで予言する威力を発揮したニュートン力学ですが、経験によらないいくつかの要素を持っていました。それが空間と時間、重力です。これらを(ニュートン以外に)見抜いたのはアインシュタイン、それ以前にはカントです。この空間や時間は、人間の主観(精神)が、客観世界にもちこんだ産物であって、そのなかに表れた現象をいくつかの方法で取り込む形式をもふくめ、自然を再整理したのです。

カントは、自然として我々に理解できるいっさいは、主観なくしてはあり得ず、自我が自然に時空間を投げ込み、自然法則を抽出していることを示しました。我々に知れるところの自然いっさいは、自我の産物であり、ほんとうの自然の姿「物自体」は、わからないという世界観の提示です。人間に‘わかる’自然は、すでに人間意識が「自然自体」を加工しているのです。カントは、この時空間という必然が治める現象世界は科学法則に明け渡し、しかしなお、人間精神は必然世界を超えて自由であり、最高善を信じて無限に精進する形而上世界も構築したのです。

さて、いったん自我の産物となった「現象として人間に理解できる自然」と「自然の物自体」。しかし決して認識することの出来ない物自体は「無」ではないか。この根絶を目指して、自我を無限に運動させたのが、フィヒテの哲学です。この自我の運動、我在り!と言い続ける自我に立ち現れてくるものが、非我であり、現象としての自然というのです。ここでカントやフィヒテが自我が自然を産出するといっても、個人的な自我が、つまりだれかある個人が全自然を創造しているということを述べているのではありません。その創造者は絶対的で普遍的な自我であり、あらゆる人間に対して同一の純粋自我による産物であるのです。自然が、普遍的な大我に由来することから、自然の客観性や法則の普遍性も導かれるでしょう。

自然、非我の創造者が、個人的自我、有限者をこえた絶対的自我であるというところで、もう自然哲学への道は開かれていたのです。