|

前章では、環境を支配下におこうとする主体としての生物を考えました。環境を認めこれに働きかけ、自己に同一化しようとするところに、生物を考えたのです。この認めるということは、けして意識作用のような狭い意味をさすのではなく、植物(めしべの柱頭)が自種の花粉を認めること、精子が卵の方に向かうことも含むものです。ここに自他を結び付ける、精神性というものが考えられます。

さて、4章 「社会について」において、ようやく「種社会」なる用語が醸成されております。社会とは何でしょうか。変転流転してゆくこの世界の中で、一定の構造を保ちつづけるということは、無常の流れの中で平衡を保つ力というものが想定されます。生物個体にとってはこの力は、生活力、生きんとすることというあいまいな言葉でおいておくとして、同じ生活力を持ったものが、同種と呼ばれます。この同種の個体は、働き合うことで構造を持っているかといえば、繁殖と地縁的関係というものを通して関係を保っています。地縁的関係とは、同じ生活環強を要求する個体どうしの空間的なつながりを考えていますが、『生物の世界』以降頻出する「種社会」という概念がまだ熟しきっていない様子がこのあたりに伺えるようです。たとえば、同種の、相手の臭いや声がわかるならば、自分の臭いや声もわかり、そうした意識は、「同種の他の個体を自分の身体の延長ぐらいにみなしているということがないだろうか。」などと、問いかけの形で読者と種というあり方の確認を行っているかのようです。

ここでは、環境に対して主体性をもつ種の世界を、いかに体系に構築しようかと苦闘している思想家の姿を見ることができます。生物を考えると、個体とは、繁殖もし、栄養もとりうるものとみなすことができます。すでに種族を維持することと個体を維持することの二つの方向が含まれているのです。生物が、繁殖だけをおこなうようにできているならば、摂食器官や生息域の分散などは必要でなく、いつも密集している形をとるでしょう。が、実際には個体維持だけのために生きている生物もいない(人間もそうでないと信じる)ように、繁殖に専念し栄養をとらない生き物も例外を除いてありえません。個体が栄養をとり成長するといった個体維持のための様々な機能や形態を空間的に希求しつつ、その同じもの同士が繁栄もするといった二方向のベクトルを統一する種の世界、これが具体的に現れると、それは社会的なものとなるのです。

|

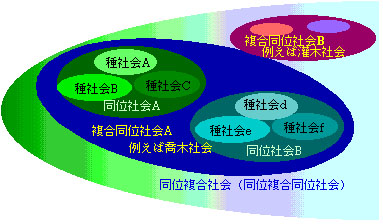

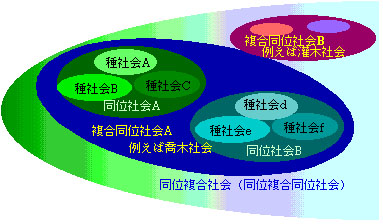

そして、その社会構造を持つ最小の単位として種社会をおき、系統的に類縁の種社会同士が棲みわけを通じて平衡を保っている構造を同位社会と定義し、さらに地縁的関係において平衡関係を持つ構造を複合同位社会と定義しました。それぞれの構造は、それぞれの構成要素である低い次元の構造と、全体と部分の関係をもっており、この全体と部分の自己同一的な運動に、主体性を考えているのです。種の全体性には、種の主体性があり、種の起原は種自身にある。

種社会に焦点を絞って考えてみれば、種社会を表現しているのは種の主体性です。卵が分裂して部分が分化し一つの生物個体となるときに、個体の主体性というものがはたらくように、種個体同士は、個体の器官のように明確な職分化はしていない未完結なものだが、個体が種に含まれるように個体の中に種が含まれています。「個体はすなわち種であり、種はすなわち個体である。」個体即種、種即個体。

よく動物番組などでも、種の掟、群れの掟という言葉が使われますが、個体に対しての種や集団の優位性を認めている言葉ととらえてよいでしょう。家畜や栽培品種の変異の多様性は、この社会の制約から人間の手によってまぬかれた結果であり、ここから進化論を実証しようとしたダーウィンは批判されて良い。

同位社会とは、例えば同じ川の中を棲みわけているカゲロウの4種間の関係にあらわれるような、同業者共同体としてあらわれますが、種社会と同じく未完結なものであり、それゆえに発展の余地のある構造です。複合同位社会の主体性は、もうすでに異なる種や目、類からなる食物連鎖によってエネルギーの流れがある程度決まった平衡関係であり、一つの完結性を持った社会構造といえます。

そして、それらすべての構造を含めた全体として、地球全体の生物を考えて始めて、本当の全体性にふれることのできるものとなります。「地球上の生物全体を含んだ一つの生物共同体、ないしは生命共同体が、いわば全体としての生物の世界である。」この文章に出てくる「生物の世界」とは、この著作のタイトル『生物の世界』そのものなのです。