|

5章の前半は、前ページで紹介しました。本書『生物の世界』の一つのクライマックスの部分です。本章のもう一つの論点として、歴史、すなわち進化の問題がある。前章までは、やや系統や進化や生態や適応が渾然として、明確な区分化がされていない感がある(と渡部昇一さんも何かに書いておりました)。後半は、この進化の部分を扱っております。そしてダーウィンとの自然観の違いからくる進化の捉え方にはやくもこの時期に疑問を提出しており、これは後年まで引きずる結果となります。

話は、全体社会の建て直しから入ります。生物全体社会の運動は、決して一つの定常状態への到達ではなく、その発展の頂点に達したら、自己解体をおこし、別の特徴を持った新たな社会が発展し始めると述べます。過去、節足動物、硬骨魚類、両生類、爬虫類が、生物全体社会を積極的に主導していた時期がありましたが、必ず栄枯盛衰があります。何度もの変革にあっては、新しい動物が新たな原理を引っさげて地上を繁茂させていったことは過去が物語っていることです。複合同位社会のうち最優位を占めるもの(中生代なら恐竜)は、それを抑制するものはその社会以外にはなく、様々な変異と創造を繰り広げていきました。そしてその社会の滅亡の原因も、社会の中に含まれており、全体社会の主体性のはたらく結果とされています。草莽期や発育期を経ると共に衰退の時期をあわせ持つということは、世界や宇宙の法則であるとしてこれをまぬかれるものはないのでしょう。

爬虫類のあとをついだ、哺乳類や鳥類は爬虫類の生活圏を覆いさらに拡げることに成功しました。生物の生きる力は、現状維持ではなく創造として働きます。爬虫類のあけわたした空間は、今にくらべて大いにその創造性を発揮する場所であったろうと推察されます。しかし、この偉大なる創造性を発揮した哺乳類も、爬虫類と共通の祖先型がメタモルフォーゼしたと考えるとすれば生物社会全体にとって、これもと同根なるもの同士です。哺乳類が爬虫類を滅ぼすという考えを持ち込む必要はないということです。爬虫類の中に胚胎された哺乳類の原型とでもいうべきものが、新天地を求めて自由にその創造性を展開したに違いないと述べています。一方、すでに身体を特殊化し、環境に投資してしまっていた昆虫類などには、全体社会の主導権を得る機会はなかったのです。

どの種も生物の世界の自己同一性を通して、新世界の創造に参画していますが、支配階級は前支配階級者の中から生ずる様相を見せているようです。

地球生物史、生命史は支配階級の興亡史でもあるでしょう。この進化は、力学的、統計的な法則ではなく、歴史の問題なのであり、創造の自由の働いた結果であります。歴史とは人間のものだけではないのです。

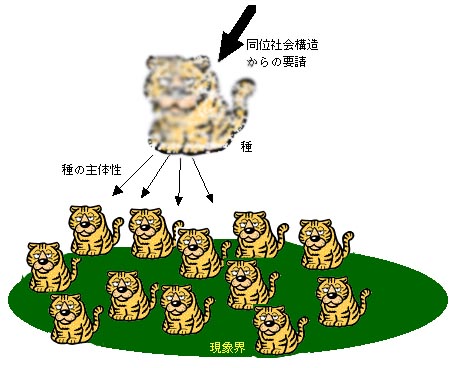

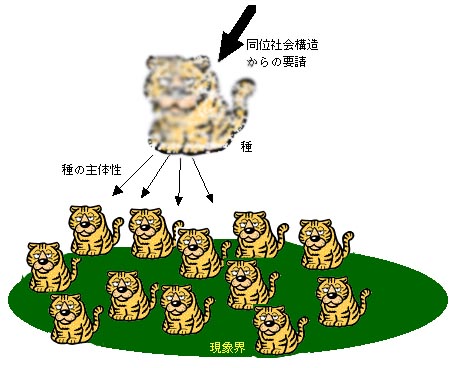

一方ダーウィニズムのように、ランダムな変異と自然選択を認めるということは、言い換えれば生物が生きていないということです。生物の身体はどこまでも環境として考えることはできますが、それは働きかけている生物の主体性なくしては考えることはできないのです。生物は環境を認めて生きている、認めることはすでに選択している。環境に対し働きかけてきたものが生物なのです。その方向性は、「生きる」方向、目的であったといっていいでしょう。いやよりよく生きることをめざしてきたのでしょう。そして、創造性の方向は、親から子へと継がれてゆきます。種においてはその創造性の方向は一致している。そもそも種とは、同じ身体をもち、同じ生活をなすものであり、それゆえ同じ生活の方向性をもち、同じ変異の方向性をもつからであって、自然選択を待つ必要など一つもないと考えられます。

滅亡する種は、悲劇の運命をもった種でしょうか。全体社会からみれば、その変異は要請されるものであるかもしれないし、同位社会の発展であるかも知れない。幼虫がさなぎになり成虫になる様子を、一つの個体の発展とみなすなら、ある種の変異(進化)も同様の変化としてみることができる。個体や種を超越した視点を磨けば、自然そう見えるといいます。それは、もと一つのものから発展したという歴史を眺める視点でもあります。個体の変異が進化を描くのではないのです。「種の歴史が生物の歴史であると私は信ずる」とあるが、この信念は生涯揺らぐことはありませんでした。

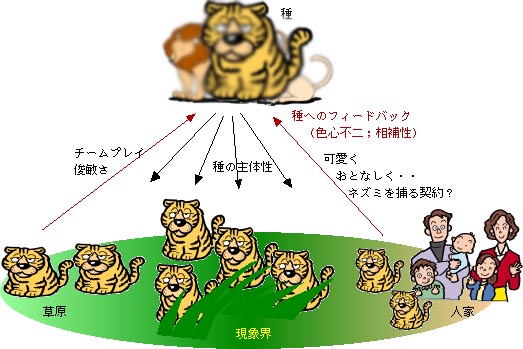

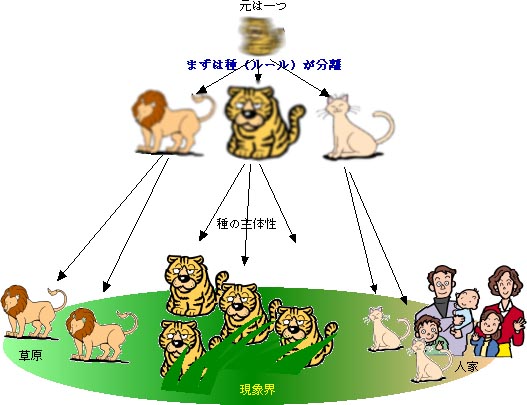

そして種の素質という、その種に備わる文化的特徴、芸術、創造性というものを考えています。これほどの多様な種が生存しているわけは、生命の文化であり、芸術という見方です。余剰のエネルギーを、このような美的創造に向ける大自然の余裕というものが感じられはしないでしょうか。この、種特有の主体性を種の棲む環境へ個々に発揮してゆく過程で、一つの主体性が分離した結果が、種分化です。個体に宿る主体性の違いが、交雑の隔離の理由です。

|

(下図:「色心不二」と仏教用語で補足したが、ボーアを援用して「相補性」と考えてもよい)

|

「分離の完結とは両種の主体性の完結を意味するものと考えてもいい」とある。

|

種の分岐イメージ(あくまでもイメージ)

このような分離が種の分岐の際にあったのではないかと考えていると、オーストラリアの有袋類(カンガルー、コアラなど)の適応放散が連想されます。オーストラリアが他の大陸から隔離される前に、この地に爬虫類王国のあとを受けて移りすんだ哺乳類は、有袋類であったのでしょう。他の大陸にはもっと体制の進んだ哺乳類があらわれましたが、オーストラリアでは、有袋類祖先種のもつ種の素質を発揮して、環境を主体化する方向へと進むより他はなかったのでしょう。そこで祖先種が草食性のものであったとしても(別に一種に限るわけでもないが)、その中から、肉食のもの祖先種の増加の暴走をとめる種が出てこなかったとも限らない。これはフクロオオカミなどの出現によって有袋類社会全体が平衡を保ちつつ発展することをさします。結果ネズミから、モグラ、リス、アリクイ、ネコ、モモンガのようなものまで他の大陸の胎盤類と形態や行動がそっくりな種があらわれ、有袋類全体社会の一王国を築くことになりました。喰う食われるの関係が、弱肉強食や自然淘汰とは別に、種の間の提携ともうけとることができると、進化の要因は全体社会の共栄にあるといってよいでしょう。

さて、生物の世界とは、生命が(生物全体社会の構造)が自己同一性(主体性)を発揮しつつ、地球環境を知り、互いの種を認め調和しつつ、発展してゆく運動形式でした。そして、種はその全体の規範に沿った内では、自由に主体性を発揮して、個体を包みつつ、環世界を拡げ、自己の姿も芸術化精緻化してゆく創造者としての存在を許されていたのです。進化は、種に主体性が与えられつつ、個体のフィードバック(内的欲求)をうけ、個体と種の共同作業として全体の繁栄に貢献する形ですすめられてきた歴史であったのはないでしょうか。量子力学ではないですが、一旦生物の側に観察し認める権利を再発見するならば、進化も線形的な法則ではおさまらないでしょう。