|

|

今西自然学の未来展望である。自然とはなんであったのか、環境とは人間に対立するものであったのか。地球規模で先進国の人たちが、二十世紀に展開した活動は未来に何を残したのか。生物の世界という、人間のいない世界を見つめてはじめて、そこに人間の世界を映すことができよう。

緑豊かな草原に立ち、全身で草の匂いの風を浴びるとき、私達は生きていることを感じる。里山の雑木林から、プンと樹液の香りがすると森にさざめく幾多の生き物の生活を感じる。「おはよう」アサガオに挨拶。側溝の名も知らぬ草が、小さな花を付けていることに励まされ、冬を耐えた赤い木の芽が膨らむごとに心をほぐされる。茎太いひまわりに夏の躍動感を感じ、たおやかなコスモスが揺れる優しい風に秋の訪れを感じる。「セミはなんですぐ死んじゃうの?」こんな子供の問いになにも答えられない。美しい花、美しい川の風景、魚が飛び跳ね、アメンボが踊る。アオサギの湖畔にたたずむそのシルエット、その威厳さよ、どこから私に語りかけるのか。メジロは可愛い。あまたの生命が、生まれては死に、生まれては死に、しかし、変わることなく運び続けた生命。生命、なんて素晴らしいのだろう。生物の世界、全てが私達に語りかけている、同じ一つなるものが別れていま生きている、あなたと私。自然はなにも語らずに、人間の意志のとおりに従ってきた。食べ物も、様々な材料も全てが全て提供している。私達は、その自然の美しさに優しさに、気がつくだけでいい。ありがとう、そんな人々のまなざしで自然はまた、いきいきとその姿を、人間に与え続けるだろう。

私が書いているのは、モンスーンのある地域の自然であろうか。いや、たとえ厳しい環境であっても、どこかで生き物同士、同じものから成り立っている関係を知っているのではないかと思えてならないのだ。

我々は虫をつぶせば普通にいやな感情がよびおこされる。命あるものを失わせてしまったときの感情であり、これはごく素直にわき起こる。今までに学習した材料でもって虫を有機物質だとみなして、ごまかす人であっても、最初に感じざるをえない情念は共通のものと思う。科学とは、ものの一つの見方である。文化であって、真性の真実ばかりではない。縦・横・高さ+絶対時間という共通と信じられるものの上に立てられた、一つのものの見方である。

生き物を大切にしなさいという反面、ほんとうは物質と物質同士の電気的作用なのだと心に言い聞かさなくてはならない学問。これが真実に立地されたものであるはずがない。否定しているのではない。生き物を物質として見る見方は、非常に発展した。非常に文明に貢献した。医学・薬学において、「科学的」進歩は、物質という枠の中で大いに多様化した。それはそれで、大いに評価され、その成果の享受は多くの方が受けている。ずっと、美しい自然!!と詠嘆していても、ペストやコレラで多くの命はなくなったことであろうし、コンピューターの時代も享受できず、また未来も開けないであろう。

しかし、それが真実の姿であって、物質が、脳が、DNAが精神をつくり、我々の情感をつくっているという考えは、なんとしても間違いである。私達に直接感じとることのできる情感の上に、その精神上の経験から学問を打ち立てることはできないであろうか。芸術家の心と、科学者の目。この両者の調和された場所に、あらたな科学を起こすことは不可能であろうか。動物や植物の理念を観たゲーテもまた詩人、今西も生物の世界に芸術を観る。

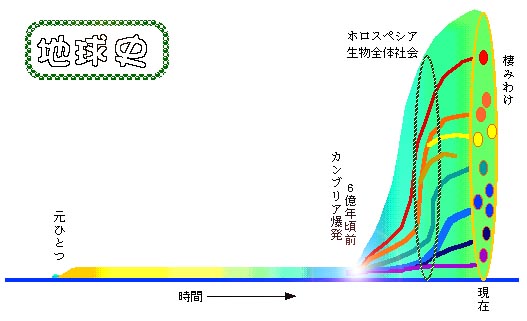

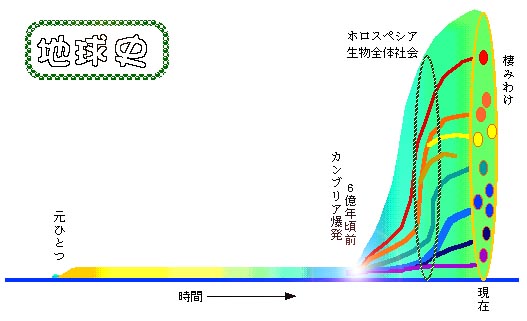

このような自然を観る心と、発達した科学技術を融合させることが、今後の生物学に大切な課題である。その時に、生物学的自然をいかに観るかが関わってくるであろう。今西自然学は、自然に「種社会」「生物全体社会」を観ることから始まる。そして、それぞれの種の歴史、すなわち進化を知ることが含まれている。種が主体性を発揮して、その環境にその生物を配置することが生物全体社会にとって必要であった。すると、進化には、単なる偶然性という無知を隠蔽する言葉から離れて、なるべくしてなったその理由をうかがい知る可能性がある。それを、生物との対話によって、精神の奥に分け入って客観的なものを見いだすことが、これから自然を知ることとなろう。もちろん、精神のこととなると誤謬と先入見の入り込むところとなり、中世へと逆戻りになる危険性はある。しかし、その得られた種の知見に従って、検証実験をおこなう事により種の実在を実証することは可能ではないか。目に見えない「種」との対話により、この種がどこへ向かおうとしているか予感させるものを証言することはできないであろうか。

今西錦司の種社会論は完成されたものであったが、この社会に時間を与えた進化となると、「変わるべくして変わる」という言葉が先行して、はっきりと理解されたものでないことがわかる。もともと一つのものという全体と部分の関係、一と多の関係が理解する上で大切なところであり、生物は最も初原的なものでも性を通じて、互いが互いを認めあい、自律的に動いてゆく社会をもっている。そのエネルギー、その創造の力はどこに由来するのであろう。人間は、あらたな考えを発想してものを創造をするときに、手を使った。ものをつくるエネルギー、それは、愛を感じたときである。最も多くの愛を受け取ったとき、人間は多くのものを創る。例えば、東洋では、釈尊が教えを説き、その教えに触れた人が、時代の後に多くの寺院や仏像を建てた。これは、エントロピーに反することではないか。しかし、それ以上のエネルギーを芸術家たちは与えられているのである。西洋では、イエスの愛に触れ、天を摩す建造物や、絵画、音楽が創造されてきた。時代を超えた光がかたちになった姿である。この精神を貫く目には見えない光が、人類の文明を形づくってきたのだ。

これを生物に当てはめることは荒唐無稽なことであろうか。今西錦司氏も生物の進化途上における芸術性をどうしても捨てきれなかった。彼らは手がないので、自らの身体を変える以外に方法はなかったが、それにしても古生代のぶよぶよとした蜻蛉から、スマートなギンヤンマへとの移り変わり、アンモン貝の模様の精緻化などに芸術という言葉を捧げている。なにも、トンボのなかのリーダーが、トンボよこのように美しくなれと先頭に立って指導したことをいいたいのではない。しかし、どこか創造性という価値観が、生物の移り変わりにはたらいていることを認めてみたいとすると、この何億年も地球に光と熱を送り続けた太陽の光線の中、地球の生物をはぐくんできたエネルギーの中に、美や創造性という価値を仮定する事も不可思議なことであろうか。

太陽の可視光以外の中に、生物を単純なものから複雑なものへ、未分化なものから秩序あるものへとそのエネルギーを方向付けるものが含まれていないかと考えることは可能であります。もちろん、それが物質全てを透過するものであったなら、地上で反証することは不可能でありますが、進化の方向性の中にある価値を考えることは自然学の採り入れるべき範囲であるでしょう。自然選択によって偶然を重ねることによってほんとうに今ある自然ができたと自信をもって信仰告白できる人はどれくらいいるのか知りたいところです。環境の変化にそのような手順を踏んでいたら、生き物は生き残っていられるでしょうか。どんな生物にも食べられない有毒な物質をつくった生物ができたなら、これは生物全体社会にとってはガン細胞です。そのような生き物のみが生き残ることは決してないのですが、単純な自然選択説の帰結はこのような結果になります。また、古生物学が明らかにしていることは、種は突然現れるということです。これは、生物種が別の種から分岐して現れたとしても、すでにそのニッチェにふさわしいかたちで現れてくるということが歴史的真実だということです。コウモリの飛べない途中段階、クジラの泳げない途中段階などはなく、突然完成されたものが現れ、後の変化は微細なトポロジー変換にすぎません。それは既に変化する前から、時間を超越して適応を知っている視点がなくてはなりません。一様に流れる時間をこえる視点を精神の中に見いだすと、そこに進化を司る視点が予想されます。生物の生態や進化を素直に心いたすと、どうしても創造性と知性といったものを受け入れたくなるのです。カンブリア紀の生物の大放散の時にも、このような知性の存在の関わりを連関させたくなります。

この種に対しての知識、愛情に関しては、この人の右に出る人はいない、という人と生き物との組み合わせはあるでしょう。そういった人が、 KJ法的な材料収集と精神世界の交流との一致において、種というものをつかむことが、自然学の流れとして現れてくるでしょう。このような博物学プラス自然科学の知識体系を合わせ持つ分野が、この先まだ生物学をいきいきとしたものとして伝えてゆく可能性があると思います。ずっと物語のような話を続けてきましたが、ひょっとして、生物全体社会の発展にとって多くの種を養う貢献をした種が、多くのエネルギーを蓄積し、進化の特権を与えられている、そんな愉快な想像を勝手に書き散らして、そろそろこの文を終わりにしたと思います。生物はまだまだ進化してゆきます。いずれにせよ、この種はそろそろこのような環境の変化をうけてこのように進化しますと、はっきり予言できるものが科学であり、その成果によって、真実とはなにかが明らかになってゆくでしょう。これはメルヘン(インチキという意味もあるが)でしょうか。

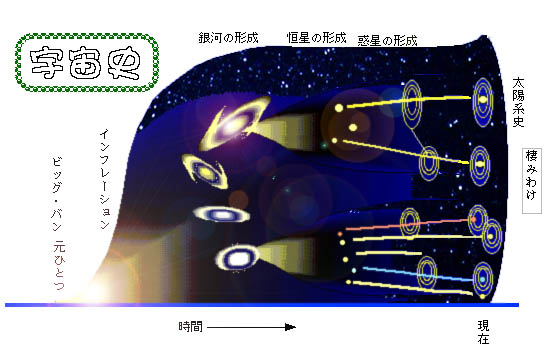

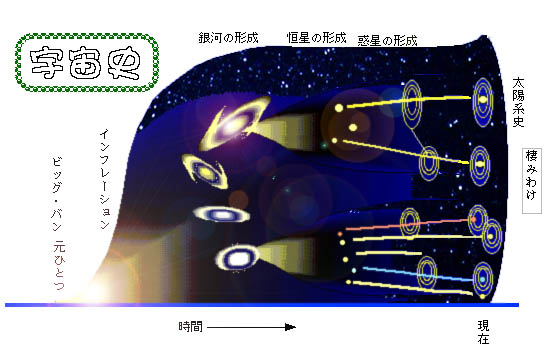

太陽光の創造性ということにも触れましたが、全生物を養っているエネルギーの源泉は星のエネルギーであり、ほとんどは太陽のエネルギーを緑色植物が同化したものが流通して循環しているのです。このエネルギーの流れが、生物の形態や行動を変化させている仕事を生み、その光の流れが所々たまる場所が種であり、この流れが時間の後に自律的に合目的的に変化してゆく散逸システム。進化に地球や、大気組成を組み入れるものは知られていますが、太陽というずっと地球を暖め続け見守り続けた存在を、太陽系進化に含めて考えることは無理であろうか。太陽から注がれる有形、無形の光が、その速度のままに無窮の暗闇に消えゆく前に、しばし地球に憩い、私たちの中を通り抜け、駆け抜けてゆくすがた。生命や進化は、こういった光の物語として描かれるものなのかもしれない。

|

|

今西錦司氏が元一つなるものからできた所から、自然観をはぐくんだように、元一つの太陽系、元一つの大宇宙といった視点から、生命を考える時代が来るのではないか。宇宙人がいても恐れることはない、同じ宇宙のこことあそこを生きた同じ生命の発露なのであろうから。進化とは生物のみの原理ではなく、宇宙の原理であるならば、もっと謙虚に自然界を見直さなくてはならないだろう。(つづく)