----→ 時間

自然選択を背後から手引きしていたのは「マックスウェルの悪魔」でした。

選択の結果、秩序が形成される(ように人間に認識される)には情報という価値が必要で、情報はタダではありません。かならずエネルギーの流入があります。それを認めずに自然選択を持ち込むのであれば、生物学者は永久機関をまだ信じているのかといわれるでしょう。

自然選択を進化論に持ち込むためには、すくなくとも「悪魔」の居場所も解明しなくてはなりません。

それは心の中の地獄界領域ですね。無知蒙昧、知性の光がささない世界です。

自然選択と4次元以上の精神世界の存在は抱き合わせなのです。科学的知性の先端のように思われている「利己的遺伝子」でさえもアニミズムの成れの果てなのですが、知的装飾をうけるとああなるのです。

自然界に選択の権利を認めるのであれば、そろそろ盲目の悪魔ではなく天使たちの手に引き渡しませんか。デメテルやアルテミスのもとへ・・。

・・・さて、シェリング自然哲学で、能産的自然(眼に見えない自然)と所産的自然(眼に見える精神)を習いました。

プラトンも、シェリングも世界霊という神の移し身のような世界を包む霊意識を自然哲学の念頭においています。哲学的体裁をとれば能産的自然と所産的自然も、霊と自然、精神性を持った霊エネルギーと物質の材料となり、それらが別々のものではなく同一のもの、E=mc2だといっているのです。

霊=[個体のイデア]が各個体の背後にあって個体を統御し、その個体霊の歴史的起源であり目的でもある「種」概念がその個体の上位概念としてあり、その「種」のイデアも上位の霊意識によって統御されているのです。

これは、自己の肉体的束縛を哲学的行、瞑想によって取り除いた人であるならば、自己が霊存在であることがわかります。そして他の生物たちも実はそうなのです。ただ動物には自己同一性がないため、個性としての存在がなく、そのために動物には時間を感じる主体がないそうです。しかしこう生きたいという感情や想いなどの精神性があるのです。これは植物にもあるのです。この動物霊、植物霊を人間の主観とみる立場がフィヒテであって、その霊を自然の実在と認めたのがシェリングであったのです。

心静かなとき、葉っぱがちぎられるのを見たら誰でも精神的痛みを感じます。こうした自己の心に(物理的)変化がおこる時には、必ず原因があります。育てた花がはじめて咲いたとき喜びを感じます。こうした原因は、視覚と同時に心に働きかけている存在があるのです。

鎌倉時代の明恵上人が、寺の裏でスズメがヘビに呑み込まれることを禅定中に知ることができたのは、視覚ではなく、精妙な精神に小動物の恐怖の感情が触れたからでしょう。ここにはもう視覚的原因は含まれておらず、精神世界の出来事です。

動植物に固有の霊が宿ると勇気をもってみとめ、その中での生物による選択や自然選択、生き物達の意志を認めるアニミズムと、一方で霊を否定ししかし「悪魔」と提携している汎自然選択説であるアニミズム(ダーウィニズム)のどちらがクリアな科学であるか、後世の判定を待つところです。

ラマルキズム信奉者も枝葉末節にはいってよく敗北していますが、両者ともアニミズムの土俵にいるのですから、堂々と生物の意思を掲げて進化論を説けばいいと思います。ダーウィニズムは自らがアニミズムであることを両手で隠して闘っているので、勝敗は時間の問題なのです。

生物に原則的に個性化が進んでいないというのは、生物個体が地上での生命を終えたときに、その魂が明確に転生輪廻の主体を持っていないということになります。すると実在界に還った魂(ここでは幽体と同義)は、犬なら犬、キリンならキリンとで集合してゆくということだそうです。これはおそらく高等動物であれば、種のレベルでまとまりをもったり、地域個体群毎の集合霊をもったりすることと思います。

しかし、植物や小さな動物である場合、おそらく種という概念の結びつきは薄くなり、同じような魂のレベルで集合霊を創るのではないかと思います。ウメとサクラでは、かなり霊意識として分化しているとと思いますが、モンシロチョウとスジグロチョウが実在界で別の集合霊を形成しているかとなると、この分化は、地上での遺伝子による制限であって、霊界では同じ群霊になっているのではないかと推定されます。しかし、専門家の霊人がみたら分離して認識されるとは思いますが。

さてこうした身体と霊を兼ね備え、ある程度の精神性をもつ生物は、どのように進化してゆくのでしょうか。ここにはエネルギーの流入ということを考えなくてはならないと思います。

(人間は転生輪廻を行う個性を与えられているため、こうした群魂への融合ということは通常ないのでこの法則はあてはまらない)

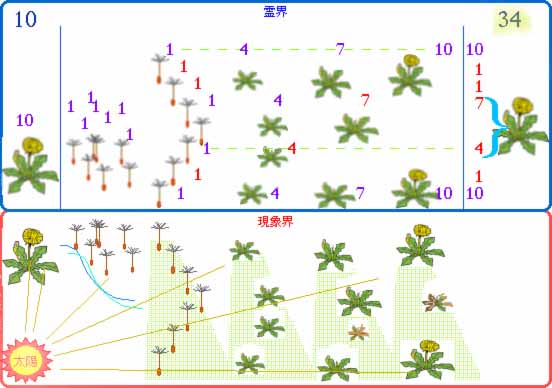

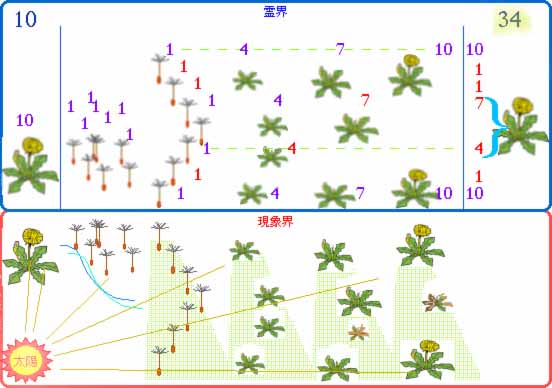

一つのモデルとして図を見てみましょう。

----→ 時間

便宜上霊界を上に書きましたが、実際は現象界を包括する世界であり、生物身体とは重なっています。

さて、霊エネルギーとして、10のエネルギーを持つタンポポの親から、1のエネルギーの綿毛が7つ生まれたします。このエネルギーは太陽光から得られた熱エネルギーの蓄積です。これらの種子が成長する過程で、熱エネルギーをうけ霊界でも平行して幽体が成長します。その途中で枯死したり食害を受けたものも出てきますが、次の親の世代までに霊界には34のエネルギーの蓄積を得ることができました。これがばらばらにならず霊界で集合霊をつくります。これがエネルギーが次第に増加してゆく仕組みとなります。

エネルギーの源は、太陽光以外にも(たとえば深海の熱水)考えられます。

これはたった7個体のたとえですが、地球では毎年こうして熱エネルギーの変転した霊エネルギーが大量に創造されます。これはもちろん高次の消費者、植食動物のエネルギーにもなるわけですが、このエネルギーがいわゆる小進化の創造エネルギーとして使われるものと思います。亜種や同胞種などの微細な変化は、こうした蓄積されたエネルギーを生物種のこうありたいという意念で統御し、進化のエネルギーに利用できるのではないかということです。

人間によってバナナやリンゴなど作物を新天地へ持ち込むと、短い期間でその土地の在来種が食性を変化させ食害するようになります。その時、微細な形態などの変異を伴うことがありますが、こうした小進化は器官の使用頻度による変異(ラマルク)が認められるものと思います。在来種の形態・生態のままでは不都合を生じる部分に精神的圧力がかかり、その解消のための個体の変異というものを想定しています。この結果、個体は同時多発的に、つまり種が変異します。

環境への適応という変異は、こうしたエネルギーが生物自身の内的精神によって方向付けられ創造の仕事を行います。

ただしこの変異もより大きな変異になるにつれ、エネルギーを秩序だてて行使する知性が必要ではないかと推定されます。たんなるエネルギーの氾濫であれば、病原菌や花粉症などを引き起こすエネルギーにも転化されてしまうからです。

育種家の存在など、もっと美しい花を育てたいという意思も働きかけますし、植物側もそうした意思に応えようという感情があります。

こうして生命達が繰り返し生命を育んで支えている対象の極に人間の存在が考えられます。私たちはこうした動植物なくして全く地上に生きられないことは当然のことです。この献身的な生き物達への感謝の心、そしてこうした環境を整えてくださった仏神に対する感謝が、また霊太陽へとエネルギーを循環させてゆく行為となっているそうです。

昔の人は自然の恵みに必ず感謝の時間を持っていましたが、これが地上を去った霊エネルギーの健全な循環形式であったのです。こうした心が、行き場のなく停留する霊エネルギーを喜んで奉仕への道へといざなうことにもなるのです。そうではなくずっと生き物たちの世界が自己保存の闘争の世界であると信じ続けるのであれば、その精神作用を受けて生物たちの生存戦略も人間の好むように変化してしまうこともあり得ると思います。

上の図では、現象界の太陽のみが描かれ、霊太陽の作用は描かれておりませんでした。これは大進化の謎をとく問題提起なのですが、ここでは触れられません。

ここにあげた内容であっても、どれだけの人が受け止められるでしょうか。

ニュートンの重力による遠隔作用も、ファラデーの電磁場も目に見えない力がどのように働いているかを考え抜いた結論でした。

進化のエネルギー、形態を変化させるときに使われるエネルギーも、目に見える物質を変化させ、動かす仕事に変換させることが可能であれば、かならず信じてくださる人がいるはずです。形態形成場に先鞭をつけておられる研究者もおりますが、科学的に実証される前にせめて唯物的な進化論が誤りであることに多くの人が気がついてほしいと思っています。